Keywords: Obchody 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji

Konferencja Dziekanków Wydziału Prawa i Administracji w Polsce z okazji Jubileuszu 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji UW;Uroczystość wręczenia Honoris Causa UW prof. Leszkowi Balcerowiczowi;"Rozwiązywanie sporów w środowisku akademickim" Ogólnopolska Konferencja Naukowa;"Nauka i nauczanie prawa. Tradycja i przyszłość" IX Konferencja Wydziałowa;"Prawa własności przemysłowej. Wczoraj.Dziś.Jutro";Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo i język" oraz II Ogólnopolskie dyktando prawnicze;Konferencja Naukowa "Studenckie poradnictwo prawne na UW - 10 lat minęło";III Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych działających przy wydziałach prawa i administracji;Bal studentów wydziału prawa i administracji UW;Iurisiada...czyli student prawa sportowcem;Nadanie bibliotece wydziału prawa i administracji UW imenia prf. Jana Wincentego Bandtkiego;Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z okazji jubileuszu 200-lecia wydziału prawa i administracji UW;Koncert jubileuszowy z okazji 200-lecia wydziału prawa i administracji;Kultura jako przestrzeń dialogu.Polska-Niemcy;Zjazd i bal abslowentów wydziału prawa i administracji UW;"Current legal issues and legal education in a global society" Międzynarodowa Konferencja Naukowa;Uroczystość wręczenia dyplomu Honoris Causa UW dr Eckartowi Hienowi;Polsko-hiszpańskie stosunki prawne w procesie integracji w UE;VI Spotkania Polskich Bibliotek Prawniczych;Uroczyste posiedzenie połaczone Senatu UW oraz Rady Wydziału Prawa i Administracji;Uroczysta graduacja oraz zakończenie roku akademickiego 2007/2008 na wydziale prawa i administracji UW;"Maestri,amici,compagni di lavoro" Sesja naukowa i prezentacja książki prof. Luigiego Labruny;Network on Humanitarian action(NOHA)Spotkanie w ramach sieci uniwersytetów europejskich prowadzących zajęcia nt. działalnoaści humanitarnej;XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr teorii i filozofii prawa "Dyskrecjonalność w prawie";Uroczysta inauguracja rozpoczynająca 201.rok nauczania prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW;Wystawa jubileuszowa w Galerii Muzeum UW;"Współczesne problemy prawa energetycznego.BEzpieczeństwo-konkurencja-ochrona środowiska";II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dokumenty a prawo";Międzynarodowa Konferencja Naukowa"Legal Education and legal professions 1808-2008";II Ogólnopolskie Forum Socjologów Prawa"Lokalne i globalne zróżnicowanie prawa";HIV/AIDS a prawa człowieka-współczesne problemy i wyzwania;Mansoneria i autorytaryzm.W 70. rocznicę rozwiązania lóż wolnomularskich w Polsce;Prawne uwarunkowania wymiany informacji-nowe wyzwania";Międzynarodowa Konferencja Naukowa"Quo vadis Europo III?";Ewa Podleś-kontralt i Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza;Pamiątki jubileuszu 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji;

More...

Keywords: glossary; geopolitics; research project;

More...

Keywords: European law; social benefits; common market; freedom of movement of workers; social tourism

The issue of re-nationalization (disintegration and fragmentation) of integration process is manifested by the will of some of the Member States to verify their relations with the European Union. In the age of an economic crisis of the EU and in relation to the large migration of the population, there has emerged strong social and political criticism, on the European level, of the integration process, with some Member States even consideringtheir withdrawal from the EU. In those States, demands forextending the Member States’ competences in the field of some EU policies are becoming more and more popular. The legal effects of the above-mentioned processes are visible in the free movements of the internal market, mainly within the free movement of persons. Therefore, there are problems, such as increased social dumping process, the need to retain the output of the European labour law, the issue of the so-called social tourism, erosion of the meaning of the EU citizenship and the principle of equal treatment.

More...

Keywords: Security culture;security studies;multidisciplinary;pillars;

The article presents a proposal for multidisciplinary scientific platform, as a basis for security studies. It includes not only the military but mostly non-military aspects of security. An emphasis is put on security culture, the main pivot of the “Security Culture” as a scientific journal, with the three pillars of the security culture concept: mental and spiritual (individual dimension), legal and organizational (social dimension), material.

More...

Keywords: Armenians; nobility; social advancement; inter-religious marriages; Poland; Lithuania

Armenians living in Kingdom of Poland and Great Duchy of Lithuania were mostly burghers, however, cases of social advancement were noted on Ruthenian territory officially belonging to the Crown. Initially, the advancement was possible only for royal court-based Armenian translators, but later also for those with merits for the country’s defence. Another way to advance socially was to marry a Polish nobleman. In such marriages religious differences rarely posed a serious problem; generally, females did not need to convert from their Christian Armenian denomination. Nevertheless, ennoblement was rarely attractive for Polish Armenians at that time; trade and other typically burgher activities brought more profit than the landownership privilege. For this reason ennobled men and their descendants often took on those activities anyway and pleaded their noble status only to escape inconvenient legal consequences or town court. A few Polish noble families of Armenian origin are dated back to that time: the Tyszkiewicz, the Siekierzyński, the Balicki, the Zwartowski, the Sołtanowicz-Chalepski, the Lenkowicz-Ipohorski, the Iwaszkiewicz, the Makarowicz, the Domażyrski, the Pleszkowski.

More...

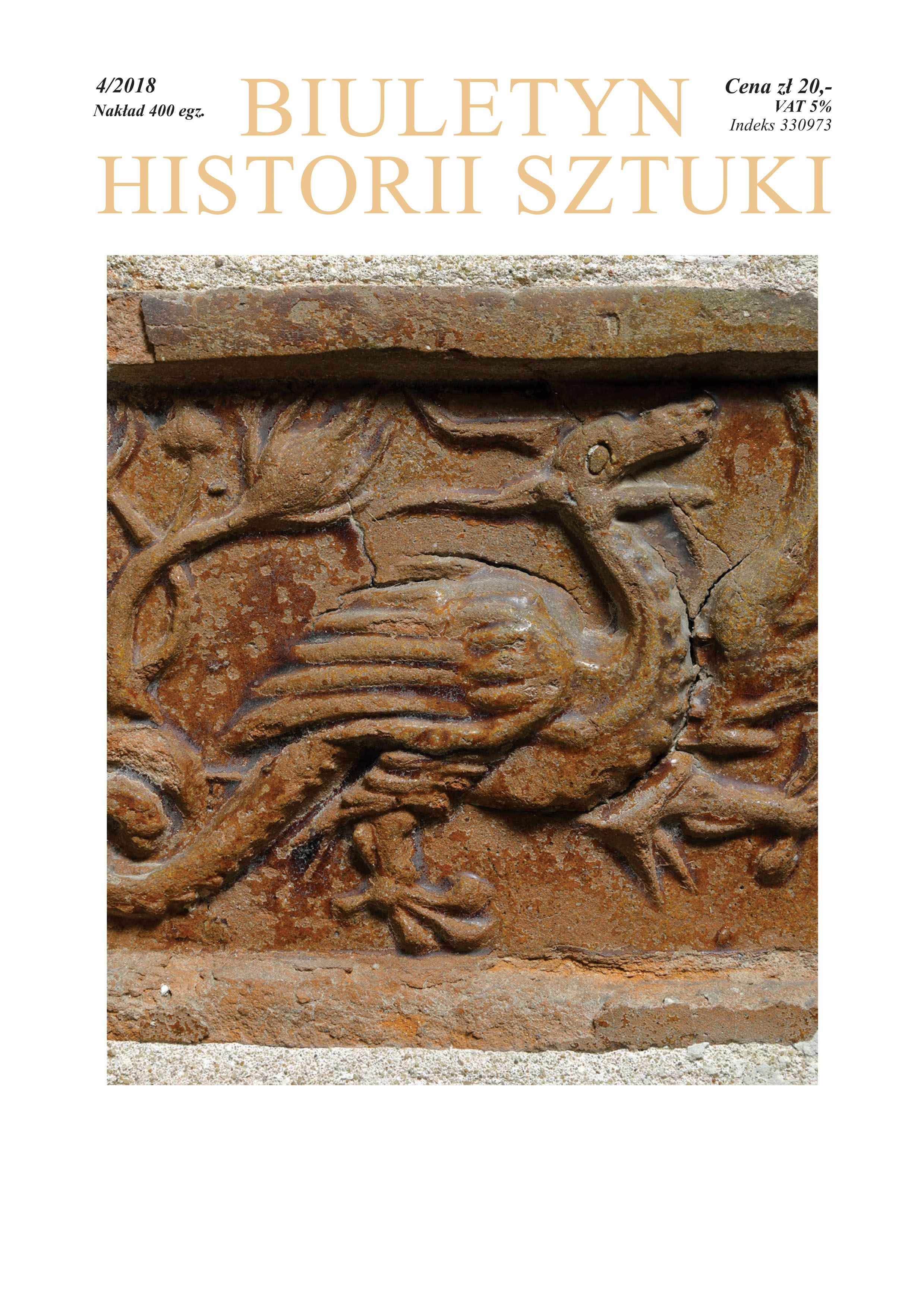

Keywords: Malbork, castle of Teutonic Order; architectural decoration; 13th century art; zoomorphic symbols in art;

Zoomorphe Friese auf dem Hochschloss der Marienburg. Auf in den Friesen im Äußeren der Südseite der Marienburger Schlosskapelle sowie in den Nischen der „Goldene Pforte” genannten Portalvorhalle dieser Kapelle verwendeten, glasierten Backsteinen (ca. 17 × 14 × ca. 8 cm) finden sich ausdrucksstarke Gestalten eines Greifen, eines Hirsches, eines Löwen sowie eines Drachen, die im flachen Relief dargestellt werden (Abb. 1-15). Die Friese entstanden während der ersten Bauphase des Nordflügels des Konventshauses, die in das letzte Viertel des 13. Jahrhunderts fällt. Heute bestehen sie aus 109 (ursprünglich 110) Einzelbildern, wovon es sich bei 61 um Originale aus dem 13. Jahrhundert handelt. Die Übrigen wurden 1883 als Kopien beschädigter Originale eingesetzt (Anm. 5). Die Plazierung der Originalbilder zeigt die Abb. 4.Die Forschung in Bezug auf diese Friese setzte sich bis dahin hauptsächlich mit den Frage nach der Datierung, den künstlerischen Vorbildern sowie der Aussage dieser Darstellungen auseinander. Betont wurden die Seltenheit derartiger zoomorpher Friese in der Backsteinarchitektur des 13. Jahrhunderts, die feine Ausarbeitung der Marienburger Reliefs sowie die Differenzen hinsichtlich der Ausdruckskraft der Marienburger Löwendarstellung im Vergleich zu einer ähnlichen Darstellung auf einem aus der Komtursburg in Brandenburg am Frischen Haff stammenden Backstein (Anm. 16-25). In der Anfangszeit der Baukunst in Preußen spielten aus der Mark Brandenburg und aus Mecklenburg stammende Architekten und Ziegelbrenner eine wesentliche Rolle. Als den Marienburger Darstellungen typologisch am nächsten stehende und ungefähr zu gleicher Zeit entstandene Dekorationen dieser Art verwies man auf Friese an den mecklenburgischen Kirchen zu Steffenshagen und Boitin (Anm. 35-36, 61-65). Bogna Jakubowska beschäftigte sich mit den Marienburger Friesen besonders ausführlich (Anm. 42). Sie betonte, dass die überstilisierten Darstellungen der Friese in stilistisch-formaler Hinsicht kaum den anderen Details der Goldenen Pforte ähneln und auch nach keinerlei erkennbarer Regel angeordnet sind. Den am Hals des Greifen angehängten, mit einem Kreuz versehenen Schild wollte sie als ein apotropäisches Zeichen verstehen. Den Greif selbst interpretierte sie hinsichtlich seiner symbolischen Bedeutung indessen nicht. Dazu äußerte sich mehrfach Kazimierz Pospieszny (Anm. 30, 45, 50). Zunächst bezeichnete er das phantastische Tierwesen als Abbild „der Sünde, also des Bösen, das in diesem Falle auf den Ordensbrüdern lastet“. Weiter ist er der Meinung, dass die zoomorphen Reliefs für das allgemein zu begreifende Böse stehen, also die heidnische Welt der Prußen und der Litauer. Den apotropäischen Sinn des Marienburger Greifen mit dem Schild stellte er in Frage und wollte ihn im Zusammenhang mit anderen, „weit verbreiteten Darstellungen auf den Mauern der Deutschordensburgen, die den Kampf (die Mission) des Ordens in Preußen abbildeten“, sehen. Zuletzt beschäftigte sich mit dem Thema wiederum Bogna Jakubowska, die die in den Friesen gezeigten Tierwesen samt den Darstellungen diverser Fabelwesen in den Vorhallennischen, in den Archivolten und in den Kapitellzonen des Portals betrachtete (Anm. 2, 53). Ihrer Meinung nach repräsentieren sie alle verschiedene negative Kräfte. Den Greif mit dem an seinen Hals angebundenem Schild will sie als das vom Orden gezähmte und durch seine Hand der Vernichtung anheimfallende Böse sehen. Bei den Darstellungen auf den Friesen handelt es sich nach ihrer Auffassung um „eine Warnung vor dem Jüngsten Tag“.Hinsichtlich der Identifizierung der auf den Marienburger Friesen jeweils mehrfach dargestellten Tierwesen ist man sich in der Forschung einig. So gibt es keine Zweifel, dass es sich bei einem der Bilder um den Hirsch handelt (Abb. 9). Überwiegend eindeutig werden auch der geflügelte Drache (Abb. 11) und der (mähnenlose) Löwe (Abb. 10, 12) identifiziert. Eine mit diesem Merkmal ausgestattete Darstellung des Löwen deutet darauf hin, dass es sich hier wohl eher um das Abbild einer Löwin, eines Leoparden oder des Vertreters einer besonders aggressiver Löwenrasse handelt, deren Merkmal eben das Fehlen der Mähne ist (Anm. 75-76). Am schwierigsten zu erklären ist indessen das phantastische Tierwesen, das meist als „Greif“ bezeichnet wird (Abb. 8, 13, 25). Der Greif wird üblicherweise als ein geflügeltes Hybridwesen mit dem Leib eines Löwen und einem Adlerprotom dargestellt (Anm. 85). Das in Marienburg von rechts nach links schreitende, flügellose, schlanke Fabeltier weist einen Vogelkopf, den Leib eines Vierbeiners sowie einen zotteligen Schweif auf, der eher dem Schwanz eines Pferdes als dem eines Löwen ähnelt (Abb. 8, 13, 25). Seine vorderen Beine/Pfoten enden mit überdimensionalen Vogelkrallen, während sich die Hinterbeine auf Pferdehufen stützen, was eher unüblich ist (Anm. 86). Dieses Merkmal sowie die ebenfalls bei einem Greif sonderbare Form des Schweifs deuten darauf hin, dass es sich hier um eine seltene, flügellose Art des Hippogryphen handelt, die in Folge der Verbindung von Greifen und Stuten entstand (Anm. 87). Diese ungewöhnliche Situation beschreibt Vergil als Beispiel für unnatürliche oder unmögliche Vorkommnisse und Ausdruck unangebrachter Neigungen oder Haltungen (Anm. 88). Der Kopf des Wesens sitzt auf einem langen „Schwanenhals“ und zeichnet sich durch einen recht langen, geraden Schnabel, spitze Ohren und ein hervorstehendes, hornartiges Stirngebilde aus, das etwas größer als die Ohren ist (Anm. 89). Die bisherige Forschung übersah es gänzlich, dass hinter dem langen Hals des Wesens in seinem oberen Abschnitt offenbar ein Pfeil dargestellt wurde, oder das Geschoss gar den Hals durchbohrt (Abb. 19, 24, 25). Der Pfeil wird parallel zum Schnabel des Hippogryphen dargestellt, ohne Befiederung und mit einer linsenförmigen Blattspitze, die sich zwischen dem linken Ohr des Tierwesens und dem mit einer Schildfessel an seinen Hals angebundenen, dreieckigen, über seinem Rücken beinahe parallel schwebenden Kreuzschild befindet. Die mangelhafte Geradlinigkeit beider Abschnitte des den Hals durchbohrenden Pfeils (links und rechts des Halses) ergibt sich offenbar aus der Notwendigkeit, dieses Element in das mit anderen Details bereits recht volles Bild einzupassen. Sie deutet wohl kaum einen Bruch des Geschosses an. Die fehlende Befiederung führt wiederum zu der Überlegung, ob es sich hier tatsächlich um einen (unvollständigen) Pfeil oder eher um eine kurze Lanze handelt, sofern durch eine solche Darstellungsweise keine speziellen symbolischen Inhalte angedeutet werden sollten.Aus dem Schnabel des Mischwesens treten Feuerzungen, die eine symmetrische Entsprechung für drei wellenförmige Streifen über seinem Schweif bilden. Diese Streifen sollen wohl auf die Bewegung des Tieres hinweisen, die ein Feuer oder eine Art Druckwelle nach sich zieht. Obwohl sich der Marienburger Hippogryph von der im Mittelalter üblichen Darstellungsweise eines Greifwesens durch mehrere Details unterscheidet (Flügellosigkeit, das „Stirnhorn“, Hufe), ist er zu jenen Wunderwesen zu zählen, die für ihr feindliches Verhältnis zu Pferd und Mensch, aber auch als Wächter von Gold und Smaragden des Kaukasus und Skythiens bekannt waren. Nach im hohen Mittelalter verbreiteter Meinung waren die Einwohner Skythiens, des weiten Landes östlich der germanischen Siedlungsgebiete, Heiden, die den Versuchen ihrer Christianisierung widerstanden. Smaragde standen symbolisch für den christlichen Glauben, während die den Zugang zu den wahren Schätzen verwehrenden und damit den Fortschritten der Evangelisierung feindlich gegenüberstehenden Greife als satanische Wesen galten (Anm. 94-96). Johannes Scottus Eriugena (810-877) vertrat indes die Meinung, dass den Greifen die Tugend der Keuschheit (castitas) eigen war (Anm. 97). Im 13. Jahrhundert brachten die in den Schilden geführten Zeichen die rechtliche Stellung des Ritters zum Ausdruck; meist verwiesen sie auf sein Lehnsverhältnis. Die Schilde wurden von den Kriegern üblicherweise vor sich hergetragen. Mutmaßlich wurden die Schilde der in Gefangenschaft Geratenen ebenfalls an ihrem Hals von vorne angehängt (Anm. 107). In drei Situationen legten die Träger jedoch ihre Schilde, durch eine Schildfessel abgesichert, auf den Rücken: beim Marschieren, bei der Flucht und beim Nahkampf (Anm. 108). Somit kann der Marienburger Hippogryph mitnichten als Abbild des vom Orden besiegten Bösen gelten. Auf die positive Symbolik des kämpferischen Fabelwesens weisen: das auf seinem Schild angebrachte Kreuzzeichen, die Position des Schildes, der mit Hilfe einer Schildfessel an seinem Hals befestigt über seinem Rücken schwebt, sein Habitus sowie der Bezug zu den anderen Tierwesen. Der hier dargestellte, feuerspeiende, flügellose Hybrid, der durch das wichtigste Symbol der Christenheit und des Deutschen Ordens als ein vollendeter Kreuzritter identifiziert wird, attackiert schwungvoll einen Drachen oder – seltener – einen Löwen (Abb. 4, 14, 28), die beide für Satan stehen. Eine solche Interpretation dieser Darstellung bestätigen auch die Symbolik und die Funktion der hier gezeigten Waffen. Laut Peter von Dusburg handelt es sich beim Schild auf jeden Fall um die wichtigste und zuverlässigste Waffe im Kampf gegen den schrecklichsten Feind – Satan, die symbolisch für die Glaubensstärke steht. Eine andere Bedeutung hingegen hat der Pfeil:„Der Pfeil versinnbildlicht die Keuschheit. […] Wie ferner der Pfeil mit zwei Federn fliegt wie ein Vogel und dem Feind schnellen Tod bringt, so gebraucht auch die Keuschheit zwei Federn, um ihren alten Feind zu überwinden, nämlich die Erneuerung des alten Lebens und den Nutzen der Erneuerung. Von diesen beiden Federn spricht Isaias: Die auf den Herren hoffen, werden ihre leibliche Kraft in geistige verwandeln, sie werden Federn bekommen wie der Adler (Is 40, 31); wenn der sich erneuern will, dann legt er die alte Federn ab und bekommt neue.“ In diesem Zusammenhang scheint selbstverständlich, dass das flügellose Marienburger Mischwesen eine Verwandlung erlebt, deren Zweck darin lag, das geistige Leben der bereits im Kampfe erfahrener Ritter zu vervollkommnen. Das Fehlen der Befiederung am verbogenen (?) Pfeil hinter dem Hals des Hippogryphs weist möglicherweise auf irgendwelche Vergehen der Ritterbrüder beim Erfüllen ihrer durch die Ordensregel bestimmten Aufgaben im zu christianisierenden Preußen hin. Weniger wahrscheinlich erscheint, dass darin eine Andeutung auf gewisse, heute nicht mehr bekannte Schwierigkeiten in der Tätigkeit des aus diesem Grunde von Zantir nach Marienburg 1280 verlegten Deutschordenskonvents enthalten ist (Anm. 117).Sollte indessen der den Hals des Tierwesens durchbohrende Pfeil tatsächlich für die Keuschheit stehen, so sei noch an eine andere Passage aus dem Werk des Chronisten erinnert:„Das Fleisch des keuschen Menschen kann also mit Job sagen: Die Pfeile des Herren stecken in mir; ihr Zorn trinkt meinen unkeuschen Geist aus (Job 6, 4). Wie groß und welcher Art der Zorn der Keuschheit gegen die Ausschweifung sei, weiß niemand, der ihn nicht erfahren hat.“ Der im Hals des Greifen steckende, beschädigte Pfeil, verweist möglicherweise auf ein schweres Vergehen gegenüber der Ordensregel, dessen sich die durch das Wesen symbolisch dargestellten Ordensritter schuldig gemacht haben. Die Keuschheit – also sexuelle Zurückhaltung – zählte nämlich neben der Besitzlosigkeit und des Gehorsams zu den wichtigsten Tugenden, welchen die Ordensmitglieder zu genügen hatten. Zwecks Veranschaulichung bemüht hier Peter von Dusburg das Beispiel des Königsberger Komturs Bertold von Brühaven (Amtszeit 1289-1301) (Anm. 119). Wegen der fehlenden Befiederung könnte das Geschoss auch als ein kurzer Speer interpretiert werden, doch scheint dies nicht überzeugend, da seine Länge in etwa der Höhe der von der Reiterei genutzten Schilde entspricht (ca. 50 oder sogar ca. 70-80 cm) (Anm. 121). Über diese Waffe schrieb Peter von Dusburg:„Der gute Speer bedeutet den rechten Vorsatz nach der Lehre des Apostels: Alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut im Namen des Herrn (Kol 3, 17) und Ob ihr esst, trinkt oder etwas anderes tut, alles tut zur Ehre Gottes (1 Kor 10, 31). Dieser Speer bestimmt Wert oder Unwert eines jeden Werkes, weil aus einem bösen Vorsatz niemals ein gutes Werk hervorgeht und umgekehrt.“ Unabhängig davon, wie die Waffe und ihre Position identifiziert werden (beschädigter Pfeil oder Speer hinter dem Hals oder den Hals des flügellosen Hippogryphs durchbohrend, des Fabelwesens, das symbolisch für einen eine geistige Wandlung durchmachenden Deutschordensritter steht), zeigt sich, dass das Marienburger Relief mehrere didaktisch-moralische Inhalte in sich birgt, die heute – angesichts seiner Größe, der Herstellungstechnik sowie der unzureichenden Kenntnisse über die historische Situation in Preußen gegen Ende des 13. Jahrhunderts - nur schwer zu lesen sind. Das Reliefbild war mutmaßlich als Belehrung gedacht und hatte wohl kaum apotropäische Bedeutung. Um den Sinn der tierischen Darstellungen in den Marienburger Friesen zu deuten, müssen sie in einen Bezug zueinander gebracht werden. Der Hirsch steht u. a. für eine zu Gott strebende Seele (Ps 42 [41],2), aber auch für die Taufe. Die Taufe wird bekanntlich durch die Zahl 8 symbolisiert (Anm. 69) und so viele Sprossen zählt auch das sorgfältig dargestellte Prachtgeweih des Achtenders. Die fast gleichen Löwenbilder der Friese der Marienburg und der Komtursburg Brandenburg zeigen eine spezielle Löwenart, deren symbolische Bedeutung mehrdeutig ist (Anm. 82). So verstand sie auch Peter von Dusburg (Anm. 83). Sollten wir indessen den mähnenlosen Löwen als Leoparden identifizieren, so ruft er als solcher ausschließlich negative Konnotationen hervor. Der Drache steht in religiöser Auslegung eindeutig für das Böse, genauso wie der Hirsch für das Gute. Die sich in entgegengesetzte Richtung bewegenden Tierwesen deuten eine Konfrontation des Guten und des Bösen an (der Hirsch und der Hippogryph schreiten von rechts nach links, der Drache und der Löwe von links nach rechts). Ihre derartige Ausrichtung würde dann auch im Einklang mit den der jeweiligen Seite zugeschriebenen Eigenschaften stehen: die rechte Seite sei die gute, die linke Seite die schlechte (oder böse).Die Anzahl der in der jeweiligen Schicht eingesetzten, zuweilen gekürzten Backsteine [1 und 3; Abb. 4] wird von der Größe und der Aufteilung der Wände bestimmt. Deswegen ist nicht davon auszugehen, dass diese Zahlenwerte eine symbolische Bedeutung in sich bergen. Demgegenüber nimmt der Fries [2] in der oberen Partie der äußeren Portalarkade etwa zwei Drittel der Länge des jeweiligen Arkadenbogens ein, von der Spitze an gerechnet; auf der Westseite reicht er bis zur zweiten Schicht (von oben; oder vierten von unten gerechnet) der glatten, glasierten Backsteine, obwohl sich der Abakus des Türpfostenkapitells auf der Höhe der zweiten Backsteinschicht (von unten; oder der vierten von oben gerechnet; Abb. 4). Ist das Aussehen der Archivolte seit ihrer Erbauung unverändert, so ist die Anordnung ihrer Teile entweder auf einen vorübergehenden Mangel an mit zoomorphen Darstellungen verzierten Backsteinen während der Errichtung der Wand zwischen der zweiten unteren und der zweiten oberen Schicht glatt glasierter Backsteine zurückzuführen, was eher unwahrscheinlich scheint, oder auf eine sehr entwurfgenaue Ausführung der Archivolte, deren zoomorpher Fries aus zwölf Backsteinen mit dem Bild eines Löwen im rechten Profil (westlicher Halbbogen) sowie zehn (ursprünglich elf) Backsteinen mit den entgegensetzt ausgerichteten Bildern eines Hippogryphs und eines Hirsches besteht (12×L / 3×G, J, G, J, G, 3×J, ?). Wegen der offenbar nicht zufällig gewählten Zahl (12) der Segmente des westlichen Halbbogens der äußeren Portalarkade der Goldenen Pforte können die hier abgebildeten, mähnenlosen Löwen mit den zwölf Löwen an den zum Throne Salomos führenden Stufen assoziiert werden (1. Könige 10,20; 2. Chronika 9,19). Diese zwölf Löwen stehen symbolisch für die Prediger, die in Nachfolge der Apostel für die Verbreitung des wahren Glaubens tätig waren (ordo praedicatorum, Anm. 131). Den Zweck dieser Tätigkeit und die dabei angewandte Vorgehensweise erklären die Backsteinbilder des östlichen Halbbogens, die den die Taufe symbolisch darstellenden Hirsch sowie den feuerspeienden Hippogryph zeigen, der die Kraft aus dem ihn zugleich beschützenden Glauben (Kreuzschild) schöpft. Seine Keuschheit bringt der hinter seinem Hals sichtbarer Pfeil zum Ausdruck. Sollte das Geschoss indessen den Hals durchbohrt haben, so würde es dann nicht nur „den Zorn der Keuschheit gegen die Ausschweifung“ versinnbildlichen, sondern ebenso die Bereitschaft der Kreuzritter, bei der Verteidigung des Glaubens ihr Leben hinzugeben. Ähnlich hätte auch eine Lanze als gute Absicht gedeutet werden können, die eine gute Tat hervorbringt, was auch entsprechend belohnt wird. Die ursprüngliche Anzahl der Tierwesen im Fries des östlichen Halbbogens der Archivolte (11) verbirgt – angesichts der oben aufgezeigten Deutung der zwölf Löwen (ordo praedicatorum) – mutmaßlich einen anderen Hinweis auf die Missionstätigkeit des Deutschen Ordens. So dauerte es elf Jahre, bis die Ordensritter die prußischen Heiden „dem Christenglauben machtvoll unterwarfen”. Eine natürliche Konsequenz der Ausrichtung der Tierwesen nach links (Hippogryph, Hirsch) oder rechts (Löwe, Drache) ist ihre antithetische Gegenüberstellung, die eine Auseinandersetzung suggeriert. Dabei ist zu betonen, dass eine solche Gegenüberstellung nicht unbedingt auf einen Konflikt hinweisen muss. Die Deutung des Aufeinandertreffens der Wesen hängt von der ihnen zugeschriebenen Symbolik ab. Zwei davon – der Löwe und der Greif – sind mehrdeutig; der Hirsch wurde stets positiv, der Drache hingegen stets negativ gesehen.Es ist schwer zu sagen, ob das weiße Steingesims des Südwandsockels der Kapelle (Abb. 2, 4-7) eine ästhetische oder eher eine symbolische Bedeutung hatte (architekturtechnisch spielte es sicherlich keine Rolle). Es ging hier wohl weniger darum, die Solidität der Grundmauern der Kapelle zu betonen, sondern um die Hervorhebung der symbolischen, sich auf die Missionstätigkeit des Deutschen Ordens in Preußen beziehenden Inhalte des direkt darüber verlaufenden zoomorphen Frieses. Sein Abschnitt [2.1; Abb. 4] – zwischen den Portaleingängen der Büßerzelle und des zur Empore führenden Treppenganges – kann als Darstellung des Kampfes des Ordens (Hippogryph) gegen das Böse (Drache) zwecks Bekehrung der Heiden (Hirsch) gedeutet werden. Der Sinn der Backsteinbilder im Fries östlich der Goldenen Pforte [2.3] erschließt sich hingegen nicht so leicht. Werden die die Kapelle verlassenden Mächte des Bösen (Drachen und Löwen) vom Greif nicht erfolgreich genug bekämpft, da der Drache fliehen konnte? Obwohl es kaum Zweifel daran geben kann, dass die im Fries verwendeten Darstellungen der Tierwesen gemäß den in ihnen kodierten symbolischen Inhalten angeordnet wurden, führen Versuche, die Details dieser Inhalte in den 18 Backsteinbildern der Westwand der Portalvorhalle zu deuten, mitnichten zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Auch die Glasurfarbe der einzelnen Backsteine (diverse Gelb- und Brauntöne, Schwarz, dunkles Grün) liefert wohl in Bezug auf die Anordnung der Bilder nach diesem Kriterium kaum zielführende Hinweise. Solange nicht bekannt ist, inwiefern die Restaurierungen der 1880ger Jahre die zoomorphen Friese verändert haben, muss von weiteren Deutungen ihrer symbolischen Inhalte abgesehen werden.

More...

Keywords: prisoners;security;protection;ailment of the punishment;rights of prisoners;

One consequence of the amendment to the Executive Penal Code from 5 January 2011 was the status of a specially protected prisoner. Tis study is based on research aimed at determining the individual and systemic consequences of creating this new category of prisoners. I assumed that these consequences in both aspects would be negative and this assumption was fully confrmed by the empirical material. Te research took place from 2014 to 2017 and consisted of 3 elements: a detailed description of the legislative process, an analysis of statutory, and executive provisions and an examination of prison practice, whereby interviews were conducted with individuals covered by special protection. Te interviews reveal that these people are treated no differently than those who pose a serious threat to the safety of others and to order in the prison (so-called “N” prisoners). Następstwem nowelizacji k.k.w. z 5 stycznia 2011 r. było wprowadzenie statusu więźnia szczególnie chronionego. Opracowanie jest relacją z badań, których celem było ustalenie, jakie są indywidualne i systemowe konsekwencje stworzenia tej nowej kategorii więźniów. Założenie, że konsekwencje te są w obydwu wymiarach negatywne, w pełni potwierdziło się w świetle materiału empirycznego. Badania prowadzone były w latach 2014–2017 i składały się z trzech części: szczegółowego opisu procesu legislacyjnego, analizy przepisów ustawowych oraz wykonawczych, a także badań praktyki więziennej poprzez przeprowadzenie wywiadów z osobami objętymi ochroną. Z wywiadów wynikło, że postępowanie wobec tych osób niczym nie różni się od traktowania tych, którzy stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób oraz dla porządku w zakładzie karnym (tzw. kategoria „N”).

More...

Keywords: nunciature; Radom Sejm; Confederation of Bar; Angelo Maria Durini; Stanisław August Poniatowski; diplomacy;

Angelo Maria Durini was papal nuncio in the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1767–1772. Historians have asked more than once whether he only represented the position of the pope or whether he exceeded his instructions. The attitude of the diplomat Durini and his relations with the anti-royal opposition seem to suggest not so much overstepping his authority as a one-sided approach to papal directives that were quite familiar with the concept of compromise.

More...

Keywords: Carolingians; Carolingian episcopate; Charlemagne; Louis I the Pious; Halitgar of Cambrai;

In his article, the author presents how, during the reigns of Charlemagne and Louis the Pious, bishops in cooperation with rulers undertook the reform of penance. He discusses the circumstances in which the Penitentialis of Bishop Halitgar was compiled and ways in which the Bishop tried to bestow authority on it. Next, the structure of the penitential is presented together with its regulations. Finally, the article’s author puts forwards his hypotheses on the actual role played by Halitgar’s Penitential in the Carolingian Church during the first decades after its compilation.

More...

Keywords: language relief; plain language; “customer”; Head of the National Revenue Administration; Minister of Finance; employee; officer of the Customs and Fiscal Service

The subject of the article are the issues related to the use of simple language and its simplification, with particular emphasis on the project Language Relief, which is implemented by the National Revenue Administration together with the Ministry of Finance. The author critically evaluates the above “activities” and appeals to the “decision-makers” from the Ministry of Finance and the National Revenue Administration to withdraw as soon as possible from the infatuation with all kinds of linguistic novelties about the so-called simple language in the area of tax law, or more broadly, public finance.

More...

Keywords: Foreign Committee for the Reconstruction of the Royal Castle in Warsaw – reconstruction; press; and pro-Poland milieu abroad; Horyzonty; Kronika; Naprzód; The Federation of Poles in Great Britain;

The discovery of the portrait of Zygmunt III in the Duchess Anna Amalia Library in Weimar prompted the author to draft a preliminary monograph about this work of art which would open up an opportunity for further academic research on the subject, since the history of the portrait before 1840 is still waiting to be uncovered. This article give readers an opportunity to familiarize themselves with the vagaries of visual court propaganda (in this case, the portrait of Zygmunt III), in particular the practice of commissioning likenesses of kings from artists abroad, and with the works of art also being used by their nineteenth- century owners to facilitate the process of teaching about art and connoisseurship (Schorn, Liphart). The drawing—carefully executed, both with regards to the contours and the compositional elements— was prepared as a model for an engraving by Wolfgang Kilian, published in Augsburg at the turn of1609 and 1610. Although little known, the engraving is particularly important in the artist’s career. The composition of the drawing was conceived by Tommaso Dolabella, who sent guidelines from Kraków, together with compositional drawings which, for the most part, were largely based on works by Stradanus and Antonio Tempesta, while claiming the authorship of the prototype for himself. Kilian’s circle of co- workers included the painter and engraver, A.L. Schärer, but the actual surname of the author of the equestrian portrait, who used the initials ALS, is yet to be determined (the signature Tobias Stimmer is a falsification). The unknown artist was a master of high-calibre wash drawings which although multi- shaded, maintained distinct outlines—a sixteenth-century practice which placed him in north-European circles, most probably in the southern Netherlands. The portrait was commissioned long before Zygmunt III’s recapture of Smoleńsk in 1611, which is alluded to in the background. It was intended for the European viewer and its message was based on the idea of a Liberator (regaining lands occupied by the Grand Duchy of Muscovy), but above all, that of a Guardian, a protector, ensuring freedom and peace to his future subjects (i.e. Muscovite— because Zygmunt III aspired to be the Grand Duke of Muscovy). The engraving plate sent from Augsburg was transformed under Dolabella’s watchful eye. Several other canvases were later modelled on the engraving—one of which is to be found in the collections in Wawel Castle in Kraków, while another copy adorned the Audience Chamber at the Royal Castle in Warsaw. Another version of the engraving was then published in Kraków, under the name of Dolabella, which was a travesty of Kilian’s version. It was far-removed from reality and adapted for the needs of local propaganda.

More...

Keywords: Michał Klepacz; Polish Episcopate; Polish Conference of Bishops; General Committee of the Polish Conference of Bishops; Committee on Matters of Theological Studies on Church Faculties and in Seminarie

Bishop Michał Klepacz played a key role in the projects of the Polish Conference of Bishops after Second World War. Appointed as a bishop of Łódź diocese in 1946, he was called to be a member of the General Committee of the Polish Conference of Bishops. His duties were directly related to the work of the Committee responsible for talks between the representatives of the Polish Government (PRL) and the Polish Episcopate (1949-1967). He was also a member of various committees: the Theological Studies Committee overseeing Church Faculties and Seminaries (member in 1947-1951 and chairman in 1951-1953/1956), which was later changed to Academic and Seminary Committee (chairman in 1959-1967), School Committee (member in 1947-1953/1956), Press Committee (member in 1950-1953/1956), and Vatican Council Committee (member in 1959-1967). Bishop Klepacz played a major role in the last committee because he participated in all four sessions of the Second Vatican Council. The bishop of Łódź was also a key figure of the Polish Episcopate during the imprisonment and isolation of the Primate of Poland Cardinal Stefan Wyszyński (1953-1956). He was chosen to be the President of the Polish Conference of Bishops at the time of direct interference of the government (PRL) into the Church matters. During that time, he achieved the following: 1) drafted general direction and content of the pastoral teaching; 2) shaped difficult relationship with the government (PRL); 3) controlled and managed chapter vicars with the authority of bishops in the Western and Northern Territory; 4) supervised the activities of the religious societies. Difficult decisions undertaken by the President of the Polish Conference of Bishops at the time of complicated socio-political context call for new biographical studiem encompassing the governance of bishop Michał Klepacz in its entirety.

More...The article aims to demonstrate that Mal 2:1–9 is a manifesto of the reform that led to the degradation of the Levites in Nehemiah’s time (mid-fifth century BC), elevating a new generation of priests, who may have been Sadocites or Aaronites, to the chief priesthood (the OT texts are not conclusive here). On the one hand, Julius Wellhausen’s theory, which indicates that the degradation of the Levites was an aftermath of Josiah’s reform, is challenged, while on the other, certain texts (2 Kgs 23:9–10; texts P and Ezek 44:10–16) are interpreted as a post-exile attempt to archaically project the degradation of the Levites to the pre-exile period. An exegetical analysis further reveals that Mal 2:1–9 (together with some Deuteronomistic texts) is the youngest and last historical testimony to the Levites’ priesthood prior to their degradation. A new translation and interpretation enrich the previous understanding of the pericope. It is also plausible that a close associate of Nehemiah or Nehemiah himself is disguised as Malachi.

More...

Keywords: tax (revenue) administration; employee; officer; higher education; remuneration

The article is devoted to broadly understood personnel aspects related to the National Revenue Administration through the prism of 5 years of its functioning (2017–2021). The basic aim of the considerations is to determine the causes of excessive turnover of employees and officers of the National Revenue Administration, together with an analysis of their salaries/earnings, age structure, directional education and selected areas of the so-called ‘promotion policy’.

More...

Keywords: communist regime;anti-communist conspiracy;Wadowice region;

W obszernym artykule Autor dokonał próby systematyki działalności podziemia antykomunistycznego na terenie ziemi wadowickiej, zwracając szczególną uwagę na podziemie narodowe.

More...

Keywords: arranty; animals; civil law; contract of sale; legal history; veterinary forensic medicine

Sources of law concerning liability for physical defects of animals in pre-revolutionary and 19th French law – including local customary laws, droit commun, and subsequent normative acts – as well as the literature in the field of veterinary sciences were analyzed and interpreted. It was ascertained that the local customary laws which pertained to the warranty for major defects of selected animal species (primarily horses as well as other equidae, cattle, sheep) had existed throughout France and had also been included in the so-called pays de droit écrit. Buyers’ rights were disproportionately limited, primarily by the existence of a closed catalogue of defects, short deadlines, exclusion of the possibility of price reduction, and the limitation of redhibition. Only a few latent defects were distinguished whose numerous names and scope, as well as the temporal rules, were irrational, anachronistic, and incompatible with the veterinary knowledge. These regulations were applied (contra legem) in judicial practice after the Napoleonic Code came into force, and they were subsequently adopted, virtually unchanged, by later legislation.

More...

Keywords: aggression; violence; a human being; war; human nature;

This paper is an original attempt to describe the relationship between human nature, aggression and violence, as well as war and human social life in the context of (polish edition) David Livingstone Smith’s (2011b) monograph: The most dangerous animal: Human nature and the origins of war (originally published in 2007). Its aim is to familiarize the reader with the title analytical problem, with particular emphasis on the perspective of psychology (individualism) and sociology (collectivism) as well as (partially) social anthropology based on the original analysis of existing data (as a consequence of which the analytical-synthetic method was used). As a result of the analyzes, the author presents an attempt to answer the title question: Is man – by nature – a warrior and a killer, or is he a pacifist? Material and methods: Theoretical / theoretical-philosophical material. Analytical-synthetic method. Analysis of existing data.

More...

This work was originally published by UstawieniaRobert S. Summers in the „Cornell Law Review” vol. 60. Translated with permission.

More...

Keywords: private international law; family matters; parentage (filiation); parental responsibility; maintenance obligations; Polish-Ukrainian agreement on mutual assistance and legal relations; primacy of laws

The article pertains to the matter of jurisdiction and the law applicable to relations between parents and children in Polish-Ukrainian relations. In recent years, in particular since the beginning of Russia’s military aggression against Ukraine, large waves of Ukrainian immigrants have come to Poland. The structure of the migration, with the domination of women and children, oblige Polish courts and other authorities to deal with the issues of parental responsibility, contacts with children, custody and maintenance in the cross-border context. In this situation, the bilateral Agreement between the Republic of Poland and Ukraine on legal assistance and legal relations in civil and criminal matters, signed in Kiev on 24 May 1993, acquires a new significance. It contains both the procedural rules (on jurisdiction, international legal aid, service of documents, as well as the recognition and enforcement of judgments) and conflict of law provisions in the field of broadly understood civil matters, including relations between parents and children. The author undertakes a critical analysis of the provisions of Polish-Ukrainian Agreement as with respect to filiation (children’s origin), parental responsibility and child maintenance. The anachronism of its solutions and the need for its termination is emphasized.

More...