We kindly inform you that, as long as the subject affiliation of our 300.000+ articles is in progress, you might get unsufficient or no results on your third level or second level search. In this case, please broaden your search criteria.

In the first full treatment of postcolonial studies, a field that she helped define, Gayatri C. Spivak, one of the world’s foremost literary theorists, attempts to describe a responsible role for the postcolonial critic within the postcolonial enclave. A Critique of Postcolonial Reason track the figure of the ‘native informant’ through various cultural practices – philosophy, history, literature – to suggest that it emerges as the metropolitian hybrid.

More...

The article is a general reflection on the issue of cognitive values of Silesian folk songs. The song repertoire was looked at in the article from several perspectives, taking into consideration its connections with a folk tradition. Much onus fell on the lexical layer characterizing the reality and diversity of song content and function. The basic scope of artistic means within poetics and song melody was discussed. Important comments concerned the means of transmission, rules of functioning and folklore communication.The suggestions encouraging the audience to read the song parts proved the fact that Silesian folk songs are the book of knowledge on traditional, family, social and artistic culture, and a fundamental source of getting to know the past, as well as consolidating the feeling of one’s own identity.

More...

Oral literature for Mak Dizdar represented, among other things, inexhaustible source of motifs and expressions. In distinction from the oral love lyric poetry, which is more present in Dizdar’s poetic opus, the oral prose - first of all tradition and a fairy tale – is recognized in fewer examples. The objective of this paper is to show the ways of a poetic shaping of topic patterns of a fairy tale in the poem Labud djevojka by Mak Dizdar.

More...

The oral-prose forms as parts of narrattive structure in Zuko Džumhur’s Itenerary have been analysed. The emphasis of this analisis is to separate the oral tradition and revealing its function in additional thematisation of itenerary narration.

More...

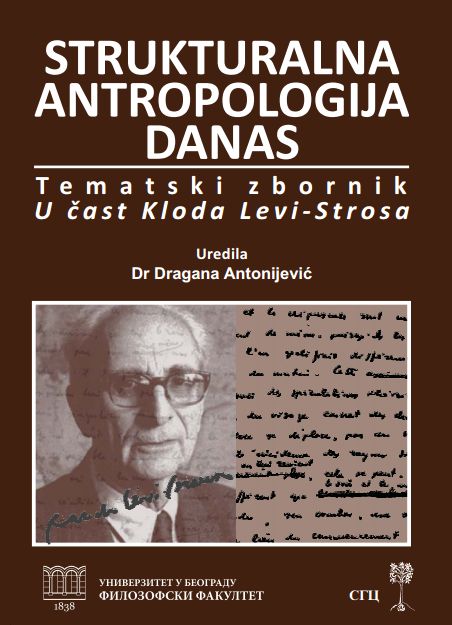

This paper discusses application of structuralist methodology to the research of folk region in Serbia. I discussed possible anticipations and the beginning of application of structural methodology; period of high popularity of rites of passage theories in our ethnology/anthropology, as well as most developed forms of analysis inspired by structuralism. On the example of two specifically chosen 'case studies' I show the ways in which structuralism in our science helped us to see problems from a completely new angle and foste-red a creation of new and original conclusions. In the paper, I claim that the beginning of applications of the ideas and methods developed in structuralism, made a breaking point with the previous research of folk religion, and at its highest points, in some ways, made a basis for the understanding of folk religion as a holistic system.

More...

Diverse range of subjects that Richard Dorson handled, or had vehemently dealt with or confronted, addressing many disciplinary quarrels, even today presents a benchmark to numerous scientists who, following his theoretic and methodological lead, approach diverse element of the folklore creativity. In his final years, Dorson and his students, made pioneering leaps in successfully obtaining and interpreting folk traditions of the industrialized Midwest. Dorsons presentation of the novel research area within folklore studies, in his seminal publication Land of the Mill Rats, bequests the question ‘Is there folk in the city’, is there a place for folklorists in modern industrial society’, and as we shall demonstrate in this essay, such a question for him and his followers had implications for scientific goals of defining expressions as behavior, i.e. the understanding of human existence. This creation of a historic and contemporary fieldwork amalgam brings Dorson to the epicenter of urban-industrial America, and its new folklore.

More...

Discursive constructions of gender and femininity in science fiction point to the close ties of science fiction’s "secondary worlds" to the living practices and experiences considering technology and cultural articulation of the difference. Early science fiction novels featured female characters somewhere in the back of the stage, but new wave in science fiction tended to disbalance stereotypes concerning gender, thus making path for cyberpunk and "hard" science fiction from the mid-1980s and on to disperse once unified notion of gender by thematizing effects on technology on human subject. Figure of human-machine hybrid today isusual part of both science fiction and theoretical imaginary, where key contribution stems from the work of feminist theorist Donna Haraway and her view of cyborg as symptom-metaphor of female emancipation through pact with technology. But who owns cyborg’s pleasure? Answer to this question could be found in two science fiction series which proved to be influential in changing genre’s paradigm – in William Gibson’s cyberpunk trilogy "Sprawl", and in Dan Simmons’ tetralogy "Songs of Hyperion" – where key for dealing with fears (and hopes) regarding human relation to technology lies in female characters.

More...

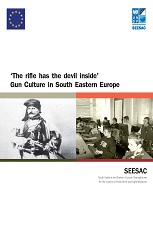

This report examines how cultural beliefs and practices influence gun ownership and use in SEE, and how these might affect SALW control interventions. It was initially researched by the Center for the Study of Democracy (CSD), Bulgaria during Autumn 2005 and Spring 2006. It was compiled and drafted by Mr. Philip Gounev, Research Fellow, Centre for the Study of Democracy and Mr. Marko Hajdinjak, Researcher, International Centre for Minority Studies and Intercultural Relations, Bulgaria. // An anthropological approach was taken to better understand the reasons for civilian gun ownership and use, and the ways in which society represents these behaviours, in Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Serbia and Montenegro (including the UN Administered Territory of Kosovo). A wide variety of research tools were used including household surveys (HHS) conducted by SEESAC and UNDP, focus group transcripts, secondary literature searches, statistical data, anthropological field studies, the Internet, print and electronic media.

More...

Prije bilo kakvog govorenja o zadanoj nam temi, morale bi se preciznije definirati dvije sastojnice naslovne sintagme. Dakle, što je to bosansko srednjovjekovlje, a što narodna predaja. Bosansko srednjovjekovlje mogli bismo, strogo gledajući na našu temu, vremenski locirati od vladavine Kulina bana (1180.-1204.) do pada bosanskog kraljevstva pod Osmanlije (1463.), za razliku od europskoga srednjevjekovlja, koje traje tisuću godina, a koje je povijesno razvedenije i historiografski opisanije, dakle, dugotrajnije (traje barem dvostruko dulje!), pa tako počinje s propašću Zapadnoga rimskog carstva (476.), a okončava zauzećem Carigrada (1453.).

More...

Nakon pada Bosne pod otomansku vlast (1463) razrušeni su, spaljeni i napušteni mnogi samostani u Bosni. Jedan od njih je i Lašvanski samostan, koji se nalazio, prema izvješćima bosanskih apostolskih vikara o pohodima Lašvanskoj župi, na Guvnima, naselju današnje dolačke župe. Ne znamo ni koliko je bilo braće u njemu kad je krajem 15. stoljeća stradao ni kamo su nakon njegova stradanja otišli. U nekim šematizmima provincije Bosne Srebrene piše da su odmah nakon toga prešli u Guču Goru. Makar sjedište vjerskog i franjevačkog života u Gučoj Gori, i to za čitavu Lašvansku dolinu, sezalo tako daleko u povijest, ipak je godina 2009. jubilarna - stopedeseta godina od njegova osnutka i postojanja u pravnom smislu. Sve do tada je ondje bila kuća, kasnije franjevačka rezidencija, u kojoj su boravili franjevci odakle bi odlazili obavljati pastoralnu službu po čitavoj Lašvanskoj dolini, pa i šire. Uz dopuštenje crkvenih vlasti, general Reda Manje Braće, dekretom od 30. svibnja 1859., proglašava samostan u Gučoj Gori. Sagradio ga je biskup fra Marijan Šunjić, rodom iz Bučića, jedan od najobrazovanijih ljudi svoga vremena. Organizatori za obilježavanje stopedesete obljetnice samostana odlučili su tim povodom održati znanstveni skup i izdati malu monografiju o samostanu. Znanstveni skup je održan 25. i 26. rujna 2009. godine, a monografija je ugledala svjetlo dana nekoliko dana prije održavanja znanstvenog skupa. U životu svakog naroda važno mjesto zauzima kulturno-povijesno naslijeđe kao dokaz stvaralaštva i životne snage naših predaka, kao simbol duha i pobjede čovjeka koji je ostavio znakove svoga postojanja. Stara je i mudra izreka koja se pripisuje fra Filipu Lastriću: “Pročitao sam kako je neki ozbiljan povjesničar rekao da je za svakoga čovjeka sramota ako ne pozna kraja u kojem boravi, ako ne zna kako je u njega došao i od kojih je pređa potekao”. A fra Ljubo Hrgić piše u svom Dnevniku: “Dane i noći hodao bih pokraj Lašve i gubio se u šumama. Tražio bih po grobljima starim, tražio bih staru dušu Bosne, drevnu tišinu. Možda je sav mistični čar moje zemlje u njenoj vjekovnoj tišini”. Koliko je Bosna i Hercegovina bila “svoja” svjedoče i samostan i crkva u Gučoj Gori. Ne samo što su ondje bili odgojni zavodi provincije Bosne Srebrene, nego se u njemu nalazila i pučka škola; ne samo što su franjevci Guče Gore vodili važne kulturne i poljoprivredne ustanove već su u njemu omladinska društva nalazila svoje prostorije. Selo Guča Gora nalazi se na 11. kilometru od Travnika i devetom od naselja Doca na Lašvi. Pogled iznad sela penje se prema sivom golom brdu Humu, te Carinama, stijenama koje kao da podupiru jedan plato, borovom šumom obrastao. A dolje, s druge strane prema jugu, vrletna se konfiguracija tla blago spušta prema dolini, praćena njivama, livadama i šumom. Ondje se nalazi prelijepa građevina, kao arhitektonski dragulj, s netaknutom i neunakaženom prirodom s kojom se teško može usporediti koji drugi krajolik. Sam je objekt bio prepušten igri povijesti, čiji su vjetrovi divlje trgali bosanski mir i idilu. Međutim, samostan se uvijek ponovno kao iz pepela dizao i fratri su u njemu započinjali novi život. Tako to traje već 150 godina od njegova proglašenja, a od davne 1706., dakle više od 300 godina, kada se prvi puta spominje, kao sjedište stare Lašvanske župe. Radovi sa simpozija u povodu stopedesete obljetnice postojanja samostana u Gučoj Gori pružaju čitatelju mogućnost upoznavanja s povijesnim zbivanjima, nekad dramatičnim i sudbonosnim, tijekom ne tako lake, ali ipak poštovanja vrijedne prošlosti samostana; također upoznavanja života kako običnih ljudi i istaknutih pojedinaca tako i povijesnih i kulturnih spomenika lašvanskog kraja.. Iznoseći mnoštvo povijesnih podataka i zanimljivih zgoda i nezgoda iz burne prošlosti i iz svakodnevnog života ljudi, autori svojim radovima skidaju prašinu s temelja iz kojih je nikao gučogorski samostan, ali i pročišćavaju izvore na kojima se snagom napajaju ljudi koji vole i samostan i svoj zavičaj. U tim radovima izlaze na vidjelo heroji, znameniti pojedinci, koji su ostali nepokolebivi u vjernosti Bogu, svome narodu i svojoj državi čak i onda kad je to, ljudski gledano, bilo nemoguće; ali izdvajaju i antiheroje, koji su, posebno u otomansko vrijeme, gušili život i rušili sve što drugačije od njih misli, govori i vjeruje. U odabiru autora i radova za jedan simpozij postoji opasnost da ostane po strani nešto što je važno. Radovi sa simpozija su upravo zbog toga poziv čitatelju na traženje i čitanje literature, izvještaja i kronika o svemu što je vezano za gučogorski samostan i njegovu povijest. U tom su smislu poticajne riječi fra Jake Baltića, graditelja samostana i velikog ljetopisca: “Svakomu čoviku, koji iole ima prosvete, milo je čitati i znati povijest svojih starih. Kakvi su naši stari bili? Što se s njima zbilo? Kako su se u događajim vladali? Kad bi se tako što napisano našlo od naših starih, prije šest stotina godina barem, ako ne starije, to bi vridilo prema dragom kamenju. Jer događaje i dila svojih starih pred očima imati, mogo bi se čovik okoristiti u svom življenju. Mudrih je ljudi izreka: ‘Nauči se na primjeru mnogih, što treba nasljedovati, a što izbjegavati’. Neka ti učitelj bude tuđi život’”.

More...

Seit dem Mittelalter war das nordöstliche Teil des Königreichs Ungarn ein Grenzgebiet von drei ethnisch-sprachlichen Gemeinschaften, der ruthenischen/russinischen, slowakischen und ungarischen. Außerdem hat sich in diesem Raum die westliche, lateinische kirchliche Tradition mit der östlichen, byzantinisch-slawischen getroffen. Im Unterschied zum westlichen Europa haben sich in diesem Milieu im Rahmen des Prozesses der Konfessionalisierung nicht drei, sondern fünf Konfessionskirchen etabliert. Die inneren Migrationen auch innerhalb eines Komitats bewirkten hier die Veränderungen an der ethnischen und konfessionellen Karte. Nach den ständischen Aufstände und Verdrängung des Osmanischen Reiches aus Ungarn blieben weitläufige Teile der nordöstlichen Komitate entvölkert. Die Migration der Ruthenen/Russinen vom gebirgigen, wenig fruchtbaren Norden nach Süden, die sich am Ende des 17. und in erster Hälfte des 18. Jahrhundert in Bewegung setzte, hat einen enormen Ausmaß erreicht, sodass für seine Bezeichnung man in der Literatur eine Metapher über die „Ausuferung des ruthenischen Flusses“ finden kann. Die Massenmigration der sozialen Gruppe, die in Quellen unter den Namen Rutheni (lateinisch), Oroszok (ungarisch), Rusnáci (slowaksich), Ruthenen (deutsch) auftauchen, hat zur Erweiterung der griechisch-katholischen Kirchenorganisation in das Milieu der katholischprotestantischen Konfrontation geführt. Gleichzeitig haben sich im Rahmen der Migration die Ruthenen in die ethnisch slowakische und ungarische Umwelt ausgeweitet. Vor dieser Massenwelle war das nordöstliche Ungarn horizontal in drei relativ kompakten ethnisch-konfessionellen Gebieten geteilt. Am deutlichsten sieht man es am Beispiel des Zempliner Komitats, das sich von der polnischen Grenze bis zum Tokayer Gebirge erstreckt. In seinem nördlichen Drittel hat das ruthenische und konfessionell griechisch-katholische Element überwogen, im mittleren Teil dominierten die Slowaken, die konfessionell zwischen Römisch-katholische, Lutheraner und Kalvinisten geteilt waren. Auf den breiten Streifen der gemischten, slowakisch-ungarischen Dorfer knüpfte das ethnisch ungarische Milieu mit der Vorherschaft der reformierten Konfession an. Die empirische Forschung ist auf den Gebiet der Komitaten Zemplen, Scharos und Zips im nordöstlichen Ungarn fokussiert. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es hier eine der höchsten Konzentration an lokalen Gemeinschaften mit vier Kirchengemeinden und mit drei ethnischen Gruppen. Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts formte sich hier, an Peripherie, ein Zwischenraum mit einer außergewöhnlichen Intensität der interethnischen und interkonfessionellen Kommunikation. Sie führte zur Formgebung des sozialen Milieus mit ausgeprägter Pluralität nicht nur im Rahmen einer größeren geographischen Einheit, sondern auch in kleinen Lokalgemeinschaften. Sie prägte die soziale Realität in einem breiten Streifen der Dörfer mit vier Kirchengemeinden und drei Ethnien. Jede Kirchengemeinde hatte eigene liturgische Sprache und auch andere Schrift – die Lutheraner das Tschechische, die Griechisch-katholischen das Kirchenslawische, die Römisch-katholischen das Lateinische, die Kalvinisten das Ungarische und in etwa 20 Dorfer auch den Zempliner Dialekt. Die Unterschiede bestanden auch im Kalender und Kirchenfeiertage, in Formen der Religiosität und Volksfrömmigkeit. Der soziale Status der Priester, die Form der Rekrutierung und Qualität der theologischen und katechetischen Bildung war bei den griechisch-katholischen Popen lange Zeit niedriger, als in den übrigen Konfessionskirchen. Die kulturanthropologischen Forschungen über die gegenseitigen Kontakte und Beziehungen von verschiedenen sozialen Gruppen haben eindeutig gezeigt, dass die ethnischen, religiösen, sozialen und anderen Arten von Gruppen in den Vorstellungen der Menschen hierarchisch abgestuft sind. Jeder Gruppe ist in der hierarchischen Struktur eine bestimmte Stelle vorbehalten, von welchem sie sich in erster Linie um sich selbst und um die höher stehenden Gruppen interessiert. Die Gruppen der Minoritätsoder Subordinationsstellung nimmt man als uninteressant und minderwertig. Diese Erscheinung ist in der Soziologie gut bekannt und man ordnet sie zu den universalen Figurationen. Eine soziale Gruppe, die über größere Macht verfügt, schafft über sich selbst ein positiveres Bild, als über die schwächere Gruppe(n). Bei ihren Mitgliedern befestigt sich die Überzeugung, dass sie nicht nur stärker ist, sie besitzt im ökonomischen, sowie symbolischen Sinne mehr Kapital und deswegen entwickelter und wertvoller ist. Norbert Elias nannte diese Figuration Etablierten– Außenseiter. Die Quelle der Macht, die diese Dominanz ermöglichen, können unterschiedlicher Art sein – rassische, religiöse, ethnische, sozialer Ursprung, usw. Es besteht aber noch eine spezifische Begünstigung, die lange Zeit außer Betracht blieb, und zwar die Altertümlichkeit des Wohnens an einem konkreten Gebiet. Wie sieht es aber aus mit der Plausibilität der Etablierten– Außenseiter Paradigma unter Bedingungen einer ausgeprägten, durch die Migration zugefügten Pluralität? In Situationen, wenn die lokale Gemeinschaft aus drei, oder mehr sozialen Gruppen bestand, war die Dominanz des Stärkeren nicht so eindeutig und ausgeprägt. Die Kommunikation war schon in der ersten Generation nach der Ansiedlung intensiv sogar in solchen Bereichen, die üblicherweise mittels der Distanzierung und Stigmatisierung ausgeschlossen sein sollten: Mischehen, Konversionen oder in einer „fremden“ Kirchengemeinschaft praktizierte Frömmigkeit. Bei der Suche nach den Ursachen der leichteren Durchlässigkeit von interethnischen und interkonfessionellen Grenzen muss ein Faktor besonders hervorgehoben werden, der vom Anfang die sozialen Bindungen zwischen den Altangesessenen und Zugewanderten geprägt hat und zwar die große Entvölkerung. Im Zempliner Komitat war im Jahre 1715 nur jede dritte Bauernschaft bewohnt, etliche Dörfer fanden die Konskriptoren vollkommen entvölkert. Die Depopulation hat in diesem Zwischenraum die Desintegration der Familien- und Nachbarnbindungen, sowie der anderen sozialen Netzwerke in der Gemeinde verursacht. Der Vorteil, über den normalerweise die sozial geschlossene, miteinander gebundene Gruppe der alten Bewohner gegenüber der meistens heterogenen Masse der Zugewanderten verfügt, wurde erheblich entkräftet. Bei Wiederherstellung der Siedlungsstruktur war eine konsequente, distanzierende Einstellung der „ursprünglichen“ von den „neuen“ nicht zu erhalten. Eine wichtige Voraussetzung für das Durchdringen der ruthenen in die neuen Gebiete hat die Ungwarer Union im Jahre 1646 geschafft. Sie hat die kirchenrechtlichen und theologischen Grenzen zwischen den Gläubigen des lateinischen und des byzantinisch-slawischen Ritus abgeschafft, die Voraussetzungen auch für die Relativierung und Milderung der kulturellen und mentalen Barrieren gelegt und ihren Konfliktpotential reduziert. Einige Unterschiede zwischen der östlichen und der westlichen kirchlichen Tradition haben jedoch zur Entstehung von verschiedenen Figurationen. Am deutlichsten sieht man die Tendenz zur Entgrenzung der konfessionellen Identität an der Zahl der konfessionell gemischten Ehen und an unterschiedlichen Modellen der Kindererziehung in konfessionell heterogenen Haushalten. Die gesetzliche und gleichzeitig auch kirchenrechtliche Norm, die diese Situation regulieren sollte war die Reverspflicht. Vor der Eheschließung musste der nichtkatholische Partner einen Revers unterschreiben, in dem er mit der katholischen Erziehung aller Kinder zugestimmt hat. Die Verletzungen unterlagen einer strengen Strafverfolgung. Der Staatsapparat war in manchen Gebieten, unter anderem im Zempliner und Scharoscher Komitat, nicht imstande, die Achtung dieser Norm konsequent durchzusetzen. Es zeugen darüber die regelmäßigen Berichte der Bischofe und der Komitatsverwaltung an die Statthalterei, in welchen die Zahlen der Verletzungen angegeben waren. Die Skale der Losungen war ziemlich breit, von der Akzeptanz einer Konfession für alle Kinder, was aber nicht immer die katholische war, unterschiedliche Erziehung der Töchter und Söhne, Befolgung des ältesten, oder mindestens eines Sohns in der Vatersglaube u.a. Manche Eltern haben die Frage noch spektakulärer gelöst. Sie haben ihre Kinder nur taufen lassen und alle anderen Sakramente (Kommunion, Firmung, Konfirmation u.s.w.) auf die Zeit verlegt, als ihre Kinder selbst die Entscheidung treffen könnten, zu welcher Konfessionskirche sie angehören wollen. Ausmaß der Einhaltung des Reverses und die konkrete Lösung der Frage der kirchlichen Zugehörigkeit der Kinder haben die folgenden Faktoren geprägt: Fähigkeit der protestantischen Altbewohner ihre „Dominanz“, im Betreff an ihr ökonomisches und symbolisches Potential gegenüber dem griechisch-katholischen Teil der Lokalgemeinschaft zu behaupten, die Aktivität und soziale Prestige der lokalen Geistlichen und die soziale Prestige der Ehepartner. Das Toleranzpatent hat diese Frage gesetzlich neu geregelt, in dem die männlichen Nachkommen eines protestantischen Vater in seiner Konfession fortsetzen könnten. Bei allen anderen Fällen war der Vorzug der staatlichen Religion behalten. Von den konfessionellen Gruppen haben bei den Mischehen die griechisch-katholischen Partner die stärkste Tendenz dem Druck der Umgebung in der Sache der konfessionellen Zugehörigkeit der Kinder zu unterlegen. Man sieht es auch an der Zahl der durch die Ehe motivierten Konversionen. Die schwächere Resistenz der Griechisch-katholischen hing mit ihrer niedrigeren sozialen Stellung, mit der asymmetrischen sozialen Struktur und Absenz der politischen und ökonomischen Elite. Besonders in einer Minderheitsstellung im Rahmen der Lokalgemeinschaft waren sie oft auch mit der Wahrnehmung der „neuen“, „nicht autochthonen“ Glaube konfrontiert. Zusammen mit dem verspäteten Verlauf der Disziplinierung des Klerus waren diese Tatsachen bei den kirchenrechtlichen Streiten, zwischen dem römischkatholischen und griechisch-katholischen Klerus instrumentalisiert. Im den nächsten Generationen hat sich die asymmetrische soziale Schichtung in den gemischten lokalen Gemeinschaften gelockert und unter den wohlhabenden Bauern waren auch die Griechisch-katholischen ausgeprägter vertreten. In gleicher Zeit, etwa seit den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts hat sich auch die Qualität des griechisch-katholischen Klerus, ihre theologische Vorbereitung, ökonomische Sicherstellung dem lateinischen Klerus wenn nicht ausgeglichen, dann mindestens wesentlich annähert haben. Die Unterschiede zwischen dem julianischen und dem gregorianischen Kalender und in Kirchenfeiertagen stellten eine andere Herausforderung für die interkonfessionelle Kommunikation. Die lokalen Gemeinschaften haben nach einem solchen Model gestrebt, das die religiöse Identität keiner der betroffenen Kirchengemeinde verletzen oder verunsichern würde. Die schmutzigen und schweren Feld- und Hausarbeiten hat man in den Feiertagen, egal welcher Kirchengemeinde nicht gemacht, damit es nicht zu den Vorfällen kam, dass ein Teil des Dorfes in die Kirche geht, während der andere sich an ihren Feldern abmüht. Es entstanden verschiedene lokalen Normen, die bei der Lösung dieses Problems die demographische und soziale Schichtspaltung der Dorfgemeinde, die Einstellung der Pfarrer, der Landesherren, die Häufigkeit der Mischehen und andere Faktoren berücksichtigt haben. Oft standen die religiösen Bedürfnisse der Dorfgemeinde im Gegensatz mit den Interessen der Landesherren, für welche die doppelte Zahl der Feiertage die wirtschaftliche Effektivität negativ beeinflusst hat. Seit 1780er Jahren hat der Staat die Maßnahmen zur Regulierung dieses Problems unternommen. Die josephinischen Verordnungen, sowie die späteren Versuche von Kaiser Franz den Zweiten, die den gregorianischen Kalender auf dem ganzen Gebiet der Monarchie einführen wollten gehörten zu den Gesetzen, die nicht durchgesetzt werden könnten. Aber die Unterschiede im kirchlichen Kalender waren auch zur demonstrativen Präsentation der symbolischen Dominanz und der religiösen Überlegenheit instrumentalisiert. Es könnte um individuelle Aktivitäten der Einzelpersonen gehen, sowie um gemeinsame Demonstration der Obermacht von der Seite der ganzen Kirchengemeinde, an der Spitze mit dem Pfarrer oder dem Landesherr. Die leichte Durchlässigkeit der konfessionellen Grenzen äußerte sich auch in der Rezeption von Elementen der barocken Frömmigkeit wie Rosenkranzgebet, Litaneien oder Kreuzwegandacht verbreiteten sich auch unter den Gläubigen des östlichen Ritus. Neben der „Barockisierung“ der Ikonostasen fand man in griechisch-katholischen Kirchen oft Statuen oder Nebenaltäre vor. Der westlichen Tradition nach passte man zudem auch das liturgische Kleid, die Länge der Bärte und des Haares an. Dieser Prozess der Akkulturation intensivierte sich nach der Synode in Zamość (1720), an welcher die griechisch-katholischen Bistümer im Königreich Polen die Dekrete des Tridentinums angenommen und dem östlichen Ritus angepasst. Die Beschlusse der Synode in Zamość waren ein paar Jahre später auch für das griechischkatholische Bistum in Munkacs obligatorisch. Der griechische Ritus hat im 18. Jahrhundert den Übergang aus der konfessionell homogenen Welt in das Milieu der konfessionellen Pluralität geschafft. Die Etablierung der dritten, in manchen Ortschaften gar der vierten Konfessionskirche, der griechisch-katholischen Kirche, hat dabei die interkonfessionelle Kommunikation tiefgreifend beeinflusst. Während in den bikonfessionellen Lokalgesellschaften die sozialen Normen zur konfessionellen Homogenisierung geführt haben, auf dem breiten Gebiet des nordöstlichen Ungarns eine solche Entwicklung unausführbar war. Die intensive interethnische und interkonfessionelle Kommunikation, die infolge der massiven Depopulation und Migration fasst eine demographische Notwendigkeit war, führte nicht nur zur einer schnellen Entgrenzung der kulturellen Unterschiede, sondern auch, wie man es am Beispiel der slowakisch und ungarisch sprechenden ruthenen, also Griechisch-katholischen sehen kann, zu ihrer Hybridisierung. Infolge der sprachlichen Assimilation der ruthenischen Migranten hat sich der homogene ethnische Charakter der Ecclesia Ruthenica verändert. Die Korrelation der ethnischen und religiösen Identität blieb aber noch lange Zeit den griechisch-katholischen Gläubigen inhärent. Die Tendenz der stärkeren sozialen Gruppe, die Kontakte seinen Mittglieder mit den „anderen“ zu stigmatisieren war in dem vorgestellten „Zwischenraum“ von Anfang an wesentlich geschwächt. Im langfristigen Horizont führte es zur Formgebung einer Art der Mentalität, für die ein hohes Maß der Toleranz und Resistenz gegenüber der konfessionellen oder nationalen Mobilisierung charakteristisch war.

More...

The gardening in Hungary owes much to three Bulgarian settlements: Lyaskovets, Draganovo, Polikraishte. Two museums (in Budapest and Lyaskovets) testify to the importance of this link in Bulgarian-Hungarian relations. Draganovo is a village in Gorna Oryahovitsa Municipality, in Central Bulgaria. Draganovo is known in the area for its farms and vegetable gardens. Due to the fertile soil around the village, it is one of the main producers of cabbage and tomatoes in the central/northeastern regions of Bulgaria. After World War II gardeners from Draganovo has been dispatched to Hungary and other parts of Europe to help rebuild the land and make it fertile again. The river Yantra flows through the village. The river contributes for the village's fertile soils. In this book, you will find specific words, part of the dialect of speech from the village Draganovo, collected in a dictionary by Rumen Stoyanov.

More...

The subject o f this scholarly meeting is summarized in its title which gives the best possible formula of all topics dealt with in the said projects. Our goal is to see that, after the first year of work on the projects, these two research and education institutions organize a transparent conference which would provide access to the entire experience related to the project activities and to the results achieved by the research workers after a year-long effort. In the course o f such presentations, a need will arise for a critical overview and discourse o f all the issues and dilemmas encountered hitherto by the scholars. From the very start o f the sign-up period, in July 2001, the problems have, unfortunately, emerged in the formulation of entries in pursuance of the instructions in the project registration form. These were not the only nor the biggest problems. A prolonged waiting for the foreign reviews and for the allocation of research time, which w as considerably reduced as concerns our Institute, resulted in a 30% reduction of funding, and in a year-long struggle to get reimbursement for direct material expenses. Everyone is aware that such projects in the humanities, which have then special national significance, cannot be even conceived o f without fieldwork. As a matter o f principle, it should be pointed out here that the attitude to the humanities has, in the case o f our projects, proved inadequate. After this first year o f research work, in which a number o shortcomings has crystallized as being inappropriate to the nature and spirit o f the humanities, we do hope that in the ensuing stages such shortcomings will be eliminated. W e expect understanding and support from our financier. I am sure that today ’s presentations, a long with the afore said, and in combination with individual experiences acquired by the scholars during their research work in 2002, w ill yield a fruitful discussion which, as a rule, is the best achievement of such symposia.

More...

This is the second collection of selected essays by the authors who attended the courses and seminars the Helsinki Committee for Human Rights in Serbia organized in 2005. Within the tree-year project “Building up Democracy and Good Governance in Multiethnic Communities” that is being implemented with the assistance of the European Union, twenty-four 5-day “Schools of democracy” and sixteen 3-day seminars under the common title “Life and Living in Multiethnic Environments” were held in 2004 and 2005 in Belgrade, Novi Sad, Kragujevac and Novi Pazar. Over 1000 trainees attended these courses and seminars. The project is aimed at capacitating young people - by the means of attractive courses of training - not only for a life in multiethnic communities that are particularly burdened with the adverse experience of the recent past, mutual distrust and stereotypes, but also for a life in the conditions that mark a modern democracy and reflect its standards. An objective as such implies, among other things, rational perception of notions, developments and trends that are in Serbia still blurred, marginalized and subject to relativism or, moreover, to various and even misguiding interpretations. The Helsinki Committee’s experience testifies this is all about a process that takes time but is worthy of effort - the more so since young people, as evidenced by the selected writings as well, fully perceive it as an imperative need of their own.

More...

Turkish Migration Conference; Date: 25th – 27th June; Place: Charles University Prague, Czech Republic

More...