Author(s): Tadeusz Jurkowlaniec / Language(s): Polish

Issue: 1/2017

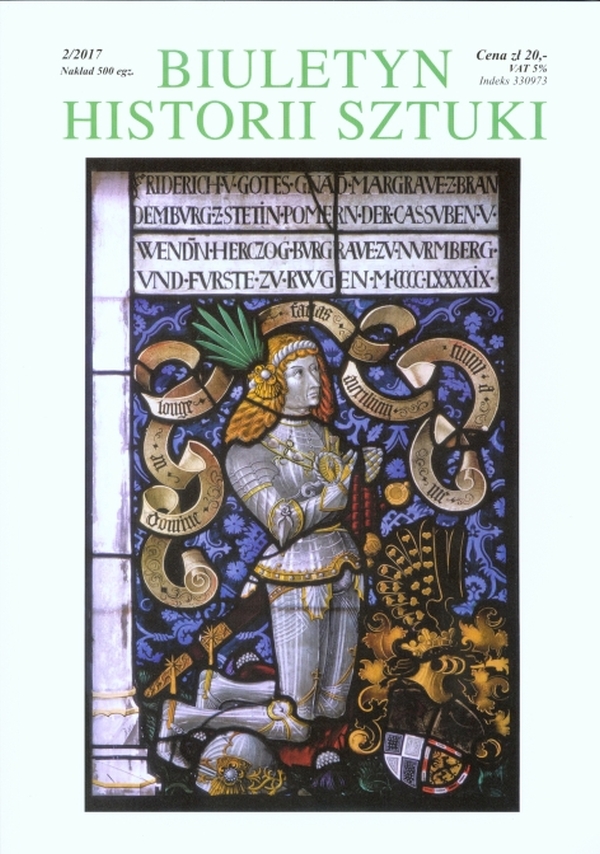

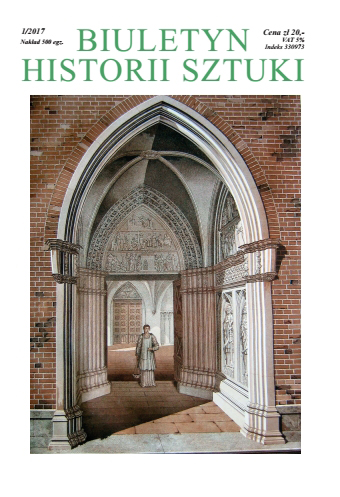

Das in drei Zonen aufgeteilte mittlere Tympanon des Südportals der Kapelle St. Anna auf dem Hochschloss der Marienburg (Abb. 1-10) zeigt die Legenden von der Auffindung und der Erhöhung des Heiligen Kreuzes (Anm. 5, 14). Die meisten aufeinander folgenden Szenen wurden nach einem im Mittelalter seltenen Schema angeordnet, das der altgriechischen Art entspricht, Texte aufzuzeichnen, wo die Zeilen pendelähnlich die Schreibrichtung von links nach rechts und umgekehrt wechseln (Bustrophedon; Anm. 16). Die Erzählung beginnt ungewöhnlicherweise in der rechten unteren Ecke des Tympanons. Dies könnte möglicherweise mit Absicht so gestaltet worden sein, und zwar als ein Hinweis auf die sich gegenüber – in der linken Ecke – befindlichen Szene (Anm. 18). Andererseits erleichtert es den die Kapelle Verlassenden das Betrachten der Geschichte, die nach einer unvollständigen Halbdrehung links den Beginn der Legende vor sich hätten.

Unter den Reliefs des Marienburger Tympanons scheinen drei Szenen von besonderem Interesse zu sein. Zwei davon – Jüngling im Baum [9, Abb. 7-10] sowie eine weitere, von unklarem Thema, mit der Darstellung einer kniender Gestalt vor dem Hintergrund eines Trümmerfeldes in dem eine Eintiefung zu erkennen ist [6, Abb. 10, 12-15] – scheinen keinen direkten Bezug zu den Legenden vom Heiligen Kreuz aufzuweisen. Die dritte Szene – die Anbetung des Kreuzes durch Heraklius [13; Abb. 7-10, 23] – unterscheidet sich wesentlich von der tradierten Ikonographie (Heraklius wird ohne die üblichen Attribute seiner kaiserlichen Würde und in Begleitung einer hinter ihm stehenden Gestalt dargestellt, die einen unbestimmten Gegenstand hält).

Den Jüngling [9] habe ich bereits zuvor als Christus identifiziert und vorgeschlagen, die Szene in Verbindung mit der Typologie und Symbolik des Kreuzes (Brennender Busch, Lebensbaum, Jesse-Baum) sowie seiner legendären Geschichte vor dem Märtyrertod des Erlösers zu sehen (Anm. 38).

Hier wenden wir uns zunächst der Szene in der unteren, linken Ecke des Tympanons zu. Das von Judas geborgene Kreuz ist in einer abgesonderten Partie des Reliefs zu sehen (Abb. 9, 12-15). Sie ähnelt in ihrem Umriss dem Kontur eines frontal dargestellten menschlichen Schädels, was mutmaßlich als ein Hinweis auf den Fundort des Kreuzes zu verstehen ist, den Golgota-Hügel („das heißt: Schädelstätte“ - Mt 27, 33; Mk 15, 22; J 19, 17; Anm. 19). Den breiteren Teil des „Schädels“ bildet eine Struktur bestehend aus einer Nische und einem darüber dargestellten Trümmerfeld. Die kniende Gestalt scheint die Nische vor dem „abstürzenden” Trümmerfeld zu beschützen während diese selbst mutmaßlich auf ein Objekt/Ort im Bereich oder in der Nähe des Kalvarienberges – das Grab Adams oder Christi verweist. Zwar vertritt Sokrates Scholastikos (ca. 380 – ca. 450) die Meinung, das Märtyrerwerkzeug des Heilands sei in seinem Grab wiederaufgefunden worden (Anm. 89), doch in den westeuropäischen Schriften und der Kunst des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts kommt diese Örtlichkeit als Aufbewahrungsort des Kreuzes nicht vor (Anm. 91). Laut den Pilgerberichten aus der Zeit vor der Zerstörung des Heiligen Grabes im Jahre 1009 (Anm. 93) wurde das Kreuz in einer Höhle wiederaufgefunden, die später von der vor 1165 am östlichen Ende der neuen Grabeskirche der Kreuzfahrer (Anm. 95; Abb. 18) errichteten Helenakapelle (Anm. 94) zugänglich war. Angesichts der schriftlichen und bildlichen Quellen kann die hier dargestellte Nische wohl kaum als das Grab Christi gelten (Anm. 96). Zwar ist es nicht eindeutig zu klären, ob der heutige Zustand des Reliefs die Folge eines späteren Eingriffs oder das Relief schlicht unvollendet geblieben sei, doch die Platzierung der Nische innerhalb des Golgota-Hügels deutet an, dass es sich hierbei um ein Abbild des legendären Grabes unseres Urvaters handelt (Anm. 97). Unter den seltenen Darstellungen des Grabes Adams wird es kaum als eine leere Nische gezeigt (Anm. 98). Zur Zeit läßt sich nicht klären, ob die Darstellung auf dem Marienburger Tympanon (vorausgesetzt, sie meint auch wirklich das Grab Adams) den tatsächlichen Zustand des Schädelfelsens abzubilden versuchte (Abb. 20), oder sich auf die Worte des Honorius Augustodunensis bezieht (Anm. 99). Ergänzend sei zu erwähnen, dass die Hauptbotschaft des Christentums – der Ausgleich der Sünde Adams durch den Opfertod Jesu – die Grundlage für die Legende von Seth und dem Lebensbaum bildet (Anm. 100), die samt anderen Erzählungen über die Geschichte des Holzes, aus dem das Kreuz Christi gezimmert wurde, der Legende von seiner Wiederauffindung durch die heilige Helena vorangestellt war (Anm. 101).

Die dunkelbraune Kleidung der Gestalt (eine weite, über den Hüften ge¬bun¬de¬ne Tunika und Kapuze) und die Tonsur auf ihrem Kopf (Abb. 10, 12-15) erlauben die Annahme, es handele sich hierbei um einen Franzis¬kaner¬mönch, der die sich unterhalb des Trümmerfeldes befindliche Nische zu beschützen sucht. Dies ließe sich metaphorisch auf die Rolle der Minoriten im Heiligen Lande im Hohen und Späten Mittelalter beziehen, in der Zeit bis zur Vollendung der Marienburger Schlosskirche in den 1340ger Jahren. Seit ihrer frühesten Zeit machten sie sich für die katholische Missionierung der von den Kreuzzüglern gehaltenen und der benachbarten Gebiete im Nahen Osten stark, die von anderen Glaubensrichtungen dominiert waren. In Jerusalem waren sie bereits vor seinem endgültigen Verlust 1244 aktiv. Nach dem Fall von Akkon 1291 konnten sie als die einzige römisch-katholische Organisation 1323 das Privileg zur ständigen Anwesenheit in Jerusalem und zum Halten der Liturgie in der dortigen Grabeskirche erringen (Anm. 108).

Die hundert Jahre andauernde Beziehung des Deutschen Ordens zum Morgenland endete mit der Eroberung Akkons durch die Muslime 1291 (Anm. 110). Der Sitz des Hochmeisters wurde zunächst nach Venedig, dann nach Preußen verlegt (1309 – Anm. 111). Der Orden zeigte bereits seit den 1220ger Jahren ein starkes Interesse an Preußen. Dass die Lage im Heiligen Lande – wo er gegründet wurde – auch den Ordensbrüdern in Preußen zu der Zeit, als die Marienburg nach 1309 erweitert wurde wohl bekannt war, ist vielfach belegt (Anm. 112). In ihrem Herrschaftsbereich waren auch andere Orden tätig: Zisterzienser, Dominikaner und eben auch Franziskaner. Ihr Verhältnis zum herrschenden Deutschen Orden und umgekehrt war im Allgemeinen gut, wobei sich die Franziskaner scheinbar seiner besonderen Gunst erfreuen durften (Anm. 113). So wurden z. B. einige ihrer lokalen Würdenträger im August 1335 auf die Marienburg eingeladen, von wo sie an die Adresse des Papstes (Benedikt XII.) eine Zusicherung sandten, „dass der Deutsche Orden in geistlicher und weltlicher Hinsicht seine Pflichten erfülle und sich nichts zu Schulden kommen lasse“ (Anm. 114). Es ist nicht eindeutig, ob eine solche Botschaft der eigentliche Zweck des Treffens war. Es handelte sich hier zweifellos um eine Reaktion auf die gegen den Deutschen Orden gerichteten Anklageschriften der Krone Polens und des Erzbistums Gnesen, die spätesten im Frühjahr 1335 der Kurie vorgelegen haben. Die Schriften beklagten insbesondere die vom Orden zu verantwortenden Morde an christlicher Bevölkerung und das Ausrauben von Kirchen der Erzdiözese (Anm. 115). Während der Marienburger Zusammenkunft kam sicherlich nicht nur das angespannte Verhältnis zwischen dem Deutschen Orden und Polen zur Sprache, sondern nicht minder das große politische Thema jener Zeit: der Konflikt zwischen dem Papst und dem Kaiser (der Deutsche Orden und ein Großteil der Franziskaner waren Parteigänger Kaiser Ludwigs). Möglicherweise sprach man auch über die militärischen Aktivitäten des Deutschen Ordens und die Missionierungstätigkeit der Franziskaner in Litauen oder über die Lage im Heiligen Lande und den Ausbau der Marienburg. Die Situation im Nahen Osten um das Jahr der Vollendung der Marienburger Annenkapelle (1341) legen die Identifizierung der erwähnten Gestalt in der linken, unteren Ecke des Kreuzauffindungstympanons als einen in Jerusalem tätigen Franziskanermönch nahe. Zwar gehört die Szene selbst nicht zur eigentlichen Legende, doch bezieht sie sich auf sie offenbar indirekt, durch die Darstellung des Ortes, an dem der Heiland des Opfertodes gestorben und an dem sein Kreuz später wiederaufgefunden worden sei. Das Adamsgrab, ausgehauen im Golgotafelsen, wird von herabfallenden Steinblöcken bedroht, die sich offenbar vom darüber dargestellten Trümmerfeld gelöst haben, das möglicherweise durch ein Erdbeben entstand (Anm. 28). Ein Erdbeben galt als Ausdruck des Zorns Gottes oder als Manifestation seiner Macht (u. a.: Ex 19, 18; 3 Kg 19, 11; Ps 18, 8; 46, 2-3; 59, 4-7; 68, 8-9; 95, 4; 104, 32; Jes 5, 25; Nah 1, 5). Es begleitete besonders bedeutsame Ereignisse, wie den Tod und die Auferstehung Jesu (Mt 27, 52; 28, 2), aber auch die Befreiung von Paulus aus dem Gefängnis (Apg 16, 26) und die Auffindung des Kreuzes durch Helena (Anm. 28); auch während des vorausgesagten Endes dieser Welt soll es Erdbeben geben (Mt 24, 7; Mk 13, 8, Luk 21, 11; Apk 6, 12; 8, 5; 11, 13; 16, 18). Erderschütterungen lassen sich bildlich nur schwer darstellen und deswegen – der allgemeinen Meinung nach – ist ihre Ikonographie derart bescheiden (Anm. 121). In Darstellungen von Szenen aus der Offenbarung des Johannes kommen auch häufiger Bilder vor, die Folgen von Erdbeben zeigen (Apk 6, 12; 8, 5; 11, 13; 16, 18). Mit dem Trümmerfeld des Marienburger Tympanons vergleichbar wäre die Darstellung des apokalyptischen Erdbebens in Folge des Ausgusses der siebten Schale des Zornes Gottes in der Miniatur einer Handschrift aus London (British Library, Harley MS 4972; 1275-1325, Lothringen, fol. 29v). Die Erdbebenlandschaft wird dort in reduzierter Form als drei kleine Hügel von unregelmäßiger Oberfläche gezeigt. Die dreigeteilte Landschaft der Marienburger Szene ([6] – ein Feld mit dem Kreuz und zwei es einfassende Felsenlandschaften/Trümmerfelder; Abb. 12-15) kann mit zwei Geschehnissen in Verbindung gebracht werden. Sie könnte wörtlich den Offenbarungsvers 16,19 abbilden: „Und die große Stadt spaltete sich in drei Teile […]“. Die Trümmerfelder selbst hingegen, bedenkt man die Anwesenheit des Franziskanermönchs und des Judas, weisen möglicherweise auf zwei verschiedene Aspekte hin, die mit Erdbeben zusammenhängen. Erstens geht es hier wohl um das Wiederauffinden des Kreuzes (Trümmerfeld oberhalb des freigelegten Marterwerkzeugs Christi), zweitens wollte man mutmaßlich auf die schwierige (ungeordnete wie das Trümmerfeld) Lage der lateinischen Christen im Heiligen Lande verweisen. Im zweiten Falle handelte es sich keineswegs um ein konkretes Erdbeben, da ein solches Ereignis in dieser Region im 13. und 14. Jahrhundert unseres Wissens nicht stattfand (Anm. 125). Der das bedrohliche Trümmerfeld abwehrende Franziskanermönch symbolisiert offenbar die Rolle seines Ordens als dauerhafter Beschützer des Grabes Christi, die ihm 1323 zufiel.

Diese Rolle erfüllen die Franziskaner durch ihren Dienst in der Jerusalemer Grabeskirche nach nunmehr beinahe 700 Jahren auch heute noch. Sinngemäß verwandt ist der Marienburger Szene eine kommentierte Darstellung in der Zeichnung des Elzear Horn (Abb. 20; Anm. 126-128). Dort wird eine Franziskanergruppe mit dem Ordensgründer selbst und weiteren Ordensheiligen gezeigt, wie sie die Jerusalemer Grabesädikula tragen. Eine vergleichbare Darstellung findet sich in der Bible moralisée (Abb. 21, Anm. 129). Die Suche nach einem Vorbild für die Marienburger Szene blieb bis dahin indessen vergeblich. Gewisse Chancen auf Erfolg diesbezüglich verspricht möglicherweise ein Vergleich der Szene mit Darstellungen des Traumes von Papst Innozenz III. (Abb. 22; Anm. 130).

Lesen wir die Szenen des Marienburger Tympanons gemäß der lateinischen Schriftrichtung, also von links nach rechts, so ist der Franziskanermönch die erste in der unteren Zone dargestellte Person (Abb. 7-10). Ein Tympanon mit einer in die Gegenrichtung (von rechts nach links) gehender Abfolge von Szenen, also ähnlich wie das Marienburger Kreuzaffindungstympanon, findet sich nicht zuletzt im Nordportal des Augsburger Domes. Von links werden hier die Anbetung der Heiligen Drei Könige, Christi Geburt und Verkündigung gezeigt. Laut Robert Suckale sei die Lage der Anbetung der Könige hervorgehoben, was „die göttliche Würde des König- und Kaisertums“ (Anm. 133) zum Ausdruck bringen sollte. Dies ist möglicherweise vor dem Hintergrund des Streits Kaiser Ludwigs mit dem Papsttum zu sehen und sollte das Primat des Kaisers über die Kirche betonen.

Handelt es sich bei der ähnlichen Szenenanordnung in Marienburg um eine lokale Idee oder wurde sie aus dem Umkreis der kaiserlichen Hofkunst übernommen? Warum wurde in die Erzählung auch ein Franziskaner eingebunden, obwohl wir es hier mit einem ikonographisch wichtigen Element der Ausstattung der Grabkapelle der Hochmeister des Deutschen Ordens zu tun haben? Angesichts des gegenwärtigen Forschungsstandes lassen sich diese Fragen kaum beantworten und es entstehen weitere. Wer war der Urheber des ikonographischen Programms der Portale? Waren dabei auch Franziskaner beteiligt? Ging es den Urhebern um das Aufzeigen verschiedener Möglichkeiten der Propaganda und der Verteidigung des Kreuzes (durch friedliche Überzeugungsarbeit nach Art der Franziskaner oder unter Anwendung von unterschiedlich intensiver Gewalt, wie es Helena, Heraklius und der Deutsche Orden taten)?

Sehr interessant wäre auch, die Marienburger Szene mit dem Franziskanermönch vor dem Hintergrund anderer Darstellungen zu untersuchen, wo in eine bildlich erzählte, historische Begebenheit Gestalten der Gegenwart (aus der Entstehungszeit des jeweiligen Kunstwerks) eingeflochten werden (Anm. 106).

Die Könige von Jerusalem wurden an einem besonderen Ort der Grabeskirche bestattet – in der Adamskapelle (Anm. 134). Ist daher etwa die Darstellung des Golgota-Hügels auf dem Marienburger Tympanon als ein versteckter Hinweis auf die Rolle der Annenkapelle als Grabstätte der Hochmeister zu verstehen? Oder ging es vielmehr um die Betonung der Rolle der Franziskaner im Heiligen Lande und – mittelbar – um eine Erinnerung an die ursprüngliche Mission des Deutschen Ordens? Vielleicht handelte es sich hier auch um eine Andeutung der schwierigen ideologischen Lage des Deutschordensstaates nach der verlorenen Schiedsgerichtsverhandlung in Warschau und den wenig erfolgreichen Missionierungsversuchen in Litauen, die entfernt an die Schwierigkeiten der lateinischen Christen im Morgenland nach dem Fall von Akkon erinnerte? Wie dem auch sei: die Identifizierung der in der linken, unteren Ecke des Marienburger Kreuzauffindungstympanons dargestellten Gestalt als einen Franziskanermönch verweist auf mehrere, bis dahin gänzlich unbeachtete Aspekte in Bezug auf die Geschichte des Deutschordensstaates in Preußen und auf die ideellen Zusammenhänge zwischen der Hauptburg des Deutschen Orden und Jerusalem (Anm. 183).

*

Die Szene der Kreuzverehrung in der oberen Spitze des Tympanons gehört zu den ältesten Darstellungen dieses Themas und unterscheidet sich von anderen dieser Art (Anm. 135, 140; Abb. 24-28). In Marienburg wird das Kreuz frontal gezeigt, es steht auf einem seitwärts gezeigten Altar oder Thron. Das Kreuz wird von einem Engel und dem Kaiser Heraklius angebetet, die sich samt dem Altar innerhalb einer in abfallender Linie, perspektivisch gezeigten, von Zinnen besetzten Wehrmauer befinden, die den Ort als Jerusalem ausweisen. Heraklius wird ohne Kaiserkrone am untersten Ende der Wehrmauer gezeigt. Etwas außerhalb des von der Wehrmauer markierten heiligen Bezirks ist hinter dem Kaiser eine männliche Gestalt in rotem, silberbesetztem Gewand zu sehen. Kaiser Heraklius wird üblicherweise von Höflingen sowie von „historischen“ und „symbolischen“ Personen (u. a. Esr 1; 3-6) begleitet (Anm. 141). Um Darstellungen von zur Zeit der Reliefentstehung lebenden Personen handelt es sich beim Abbild des Stifters oder Gestalten, die auf die gegenwärtige Situation in der Jerusalemer Grabeskirche verweisen (Abb. 26; Anm. 142, 143). Die hinter dem Kaiser stehende Gestalt wird durch das von ihr gehaltene Attribut identifiziert (der obere Teil davon 1821 erneuert; Abb. 8-9, 23). Zwar wurde dieser Gegenstand immer wieder als ein Kelch oder ein Kerzenhalter beschrieben (Anm. 147, 148), doch bei näherer Betrachtung erinnert er eher an das 1223 vom Kardinal Giovanni Colonna (†1243) nach Rom gebrachte und in der dortigen Basilika S. Prassede aufbewahrte Fragment der Geißelsäule Christi (etwa 63 cm hoch; Abb. 29; Anm. 149). Diese Reliquie wurde im 14. Jahrhundert verehrt (Anm. 150-152). Das Attribut einer Gestalt, die auf den ersten Blick an dem dargestellten Ereignis des 7. Jahrhunderts beteiligt zu sein scheint, weist darauf hin, dass es sich hier um eine Person handelt, welche in etwa in der Zeit zwischen der Ankunft des Fragments der Geißelsäule Christi in Rom (1223) und der Erschaffung des Marienburger Tympanons (um 1340) gewirkt haben muss. In dieser Szene haben wir es also mit einer Zusammenfügung von chronologisch unterschiedlichen Ereignissen zu tun, was vergleichbar mit der Darstellung des Judas und des Franziskanermönchs am Golgota ist. Die Details der Golgotaszene verweisen eindeutig auf Jerusalemer Geschehnisse, die sich aller Wahrscheinlichkeit nach nach 1323 ereigneten. Währenddessen steht der die sich seit 1223 in Rom befindliche Reliquie präsentierende Würdenträger eindeutig außerhalb der Jerusalemer Stadtmauern. Die gesamte Szene setzt sich also aus Teilen, die sowohl chronologisch als auch geographisch nicht konvergierten. Das Fehlen der Krone am Haupt des Kaisers verweist höchstwahrscheinlich auf die zur Entstehungszeit des Tympanons aktuelle Lage des Kaisertums. Die Geißelsäule Christi gehört zu den wichtigsten Reliquien, sie könnte indes auch auf das Wappen des Geschlechts der Colonna hinweisen (Anm. 156), die zu den einflußreichsten Ghibellinern zählten. Da sich die die Säule präsentierende Gestalt nicht eindeutig als geistlich oder weltlich interpretieren lässt, könnte man sie entweder mit dem Kardinal Giovanni Colonna, der die Geißelsäule nach Rom brachte, oder mit Giacomo Colonna, gen. Sciarra (Anm. 160), identifizieren. Nach mehreren, mit verschiedenen Päpsten ausgetragenen Konflikten gehörte Sciarra als gewählter Capitano del Popolo zu den Vertretern des römischen Volkes, die 1328 Ludwig den Bayern zum Kaiser krönten (Anm. 161).

Angesichts des Hauptthemas, dem die Tympanonreliefs gewidmet sind – die Legenden vom Heiligen Kreuz – betrachte ich sie im Umfeld der gesamten bauskulpturischen Ausschmückung der St. Annen-Kapelle als ein unabhängiges Werk. Allerdings lasse ich hier die Szene mit dem Jungen auf dem Baum aus, eine der drei Darstellungen des Tympanons, die auf das Wirken der hl. Helena und des Kaisers Heraklius keinen Bezug nehmen.

Untersucht man das Tympanon, ist die spezielle Funktion der bildenden Künste im Mittelalter zu berücksichtigen, die das Leben und Taten der Ahnen in Erinnerung bringen sollten (Anm. 167). Einen großen Einfluss auf die Gestaltung von Bildern in jener Epoche hatten Rhetorik und die Dichtkunst (Anm. 168, 169).

Lesen wir die Szenen des Tympanons beginnend mit der linken, unteren Ecke weiter nach rechts, so handelt es sich bei dem Franziskanermönch um die erste dargestellte Person, während der hinter Kaiser Heraklius dargestellte Würdenträger die Szenenabfolge abschließt. Beide Gestalten haben sachlich mit dem Hauptthema der Reliefe nicht direkt etwas zu tun, sondern verweisen vordergründig auf Ereignisse in Jerusalem (nach 1223 und nach 1323) und Rom (nach 1223).

Einige in den jeweiligen Szenen dargestellten Details beziehen sich auf Einzelheiten der Legendenerzählung. Die Anzahl der Zinnen in der Bekrönung des Gebäudes [2] verweist wohl auf die Länge der Gefangenschaft von Judas (6 Tage), während die Aufteilung der Dachfläche in zwei volle und eine unvollständige Partie für die Tageszeit seiner Befreiung am Morgen steht. Verbirgt die Zinnenbekrönung der in der obersten Szene dargestellten Jerusalemer Stadtmauer auch einen verschlüsselten Bedeutungsinhalt? Die Mauerlinie steigt nach links oder fällt nach rechts ab. Ihre fünf Zinnen könnten möglicherweise als Verweis auf einen in fünf Zeiteinheiten gemessenen Prozess ausgelegt werden, z. B. das Zunehmen einer Macht (nach links) oder Abnehmen eines Hindernisses (nach rechts). Mutmaßlich wird auf diese Weise chiffriert auf die Zeit zwischen der Krönung Ludwig des Bayern zum König von Italien in Mailand (1327; Anm. 162, 163) und der Hochmeisterwahl Luder von Braunschweigs (1331), des Stifters der Marienburger St. Annen-Kapelle, dessen Amtszeit (†1335) und die Dauer des Gerichtsstreites zwischen Polen und dem Deutschen Orden (1335-1339) verwiesen (Tabelle 1-3). Berücksichtigt man die Szene in der linken Ecke des Tympanons, so könnte man den genannten Zeitabschnitten noch die fünf Jahre vor der Mailänder Krönung Ludwigs (1327) hinzufügen (Tabelle 4, 5).

Die Details der Szenen des Marienburger Tympanons erlauben es, einen noch wesentlich weiteren Zeitbogen zu ziehen: von der Ankunft der Geißelsäule Christi in Rom 1223 (also drei Jahre nach der Kaiserkrönung Friedrich II. und drei Jahre vor der Landschenkung Herzog Konrads von Masowien an den Deutschen Orden; Anm. 179, 180) bis zu der Zeit kurz vor der Vollendung des Tympanons (Urteilsverkündung des Päpstlichen Schiedsgerichts im Warschauer Gerichtsstreit zwischen Polen und dem Deutschen Orden - 1339). Fand das für den Orden ungünstige Urteil im Warschauer Gerichtstreit einen verborgenen Ausdruck in der Golgota-Szene in der linken Ecke des Tympanons durch Analogie zur Schwierigen Situation im Heiligen Lande? Nicht eindeutig zu beantworten sind auch weitere Fragen, die die Ikonographie des Tympanons aufwirft. Sie würden sich auch weiter mehren, würde man die zentrale Szene mit dem Jungen auf dem Baum in die Erwägungen mit einbeziehen. Steht die bewehrte, (durch die Anwesenheit des Engels) geheiligte Stadt, wo das Heilige Kreuz angebetet wird lediglich für das eindeutige Jerusalem oder auch für das neue Heilige Land des Ordens in Preußen (Anm. 185)? Die Symbolik des Altars und des Throns müssten in diesem Zusammenhang gesondert untersucht werden (Anm. 184). Der gegenwärtige Forschungsstand erlaubt keinerlei weiterführende Schlussfolgerungen. Die technologische Untersuchung der Farbfassung der Reliefe muss vollendet werden. Genauer auszuleuchten sei auch die Geschichte der Franziskaner im mittelalterlichen Preußen (gab es auch hier einen Armutsstreit? Anm. 189) sowie der Beziehungen zwischen dem preußischen Zweig des Deutschen Ordens zum Kaisertum und Papsttum in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Anm. 190).

More...